2019'02.10.Sun

ちょっとずつですが進めていきます。今回はトンネルの内部を作っていきます。

トンネルを作る場合、脱線など万一の時のために、内部に手を入れられるようにしなければなりません。点検口を作ったり、山自体を動かせるようにしたりと方法は色々ありますが、今回は山そのものを動かせるようにしたいと思います。理由は、点検口方式だと線路のクリーニングに手間がかかりますし、綿棒でゴシゴシこすれないのは嫌なのです。グルグル楽しむだけという割り切ったデザインのレイアウトなので、その分、走行の安定性には気を使っていきたいと思っています。

分かりづらいですが、まず山のフタと接する部分に細工をしました。スタイロの山に1cmほどの穴を開けて、その中に100円ショップで買った強力なネオジム磁石を仕込みました。その上から薄いプラ板で塞いでいます。磁石を接着剤でつけずにわざわざプラ板で塞いだのは、ネオジム磁石のような強力な磁石を貼り付けるための接着剤には、石油由来のものが多く、石油由来のものは発泡スチロールを溶かしてしまうためにこのような方法をとることにしました。

山のフタの側もこのようにネオジム磁石を貼りました。こちらはMDF板で作ったので、強力なタイプの瞬間接着剤で取り付けています。

黒くてわかりづらいですが、画面上の黒いものが件のフタです。そして、トンネル内部も薄いプラ板できちんとトンネルの内部を作りました。これで将来カメラカーを入れても大丈夫です(そんな予定はない。

フタもプラ板のトンネル内部も、すべてポスターカラーの黒で筆塗りしています。

おお、トンネルっぽい! ・・・ような気がしますが、どうでしょうか。

次回はいよいよ山の地形作り、といきたいところですが、一筋縄ではいかない作業が待っています。

それではまた次回に。

トンネルを作る場合、脱線など万一の時のために、内部に手を入れられるようにしなければなりません。点検口を作ったり、山自体を動かせるようにしたりと方法は色々ありますが、今回は山そのものを動かせるようにしたいと思います。理由は、点検口方式だと線路のクリーニングに手間がかかりますし、綿棒でゴシゴシこすれないのは嫌なのです。グルグル楽しむだけという割り切ったデザインのレイアウトなので、その分、走行の安定性には気を使っていきたいと思っています。

分かりづらいですが、まず山のフタと接する部分に細工をしました。スタイロの山に1cmほどの穴を開けて、その中に100円ショップで買った強力なネオジム磁石を仕込みました。その上から薄いプラ板で塞いでいます。磁石を接着剤でつけずにわざわざプラ板で塞いだのは、ネオジム磁石のような強力な磁石を貼り付けるための接着剤には、石油由来のものが多く、石油由来のものは発泡スチロールを溶かしてしまうためにこのような方法をとることにしました。

山のフタの側もこのようにネオジム磁石を貼りました。こちらはMDF板で作ったので、強力なタイプの瞬間接着剤で取り付けています。

黒くてわかりづらいですが、画面上の黒いものが件のフタです。そして、トンネル内部も薄いプラ板できちんとトンネルの内部を作りました。これで将来カメラカーを入れても大丈夫です(そんな予定はない。

フタもプラ板のトンネル内部も、すべてポスターカラーの黒で筆塗りしています。

おお、トンネルっぽい! ・・・ような気がしますが、どうでしょうか。

次回はいよいよ山の地形作り、といきたいところですが、一筋縄ではいかない作業が待っています。

それではまた次回に。

PR

2019'01.16.Wed

すでに相当な時間は経過しておりますが、新年一回目の投稿ということで、ご容赦くださいませ。

このブログを見ていただいている方でコミケの弊スペースに来ていただけた方はそうはいらっしゃらないとは思いますが、ありがとうございました。地方私鉄の車庫の写真集を出しましたので、興味がおありの方はコメント欄などにてお問い合わせください。

休み期間中に、久々に部屋に線路を敷きまわして遊んでおりました。走り始めというやつですね。

部屋が狭くてこれでもギリギリです。鬼のパワーパック4台個人持ち。いや、トミックスの1000-CL(旧製品。ACアダプターが外れないやつ)が投売り価格で出ていたのが悪いんです。おかげでずっと暖めていたこのプランができました。大半径カーブはやはり楽しいですね。

最初は北関東民らしく東武なんぞで遊んでおりましたが、、、

最近一気に勢力を拡大してきた都営浅草線界隈の皆様。京急旧1000が昔から好きで、鉄コレに飛びついたところから始まった蒐集なんですが、気がついたら京成が一大勢力を築いておりました。

東武とよく似た手法で車体更新した3400形が昔から好きで、ついつい格安で放出されていた中古品に手を伸ばし、気がついたらこの有様です。あとはAE-100を揃えたら一段落ですかね?(そう言って収まった試しがない

東武と違って幼少期に乗り回したということはないんですが、カメラを握り始めたころから、なぜか京成高砂駅ホーム上野より突端の狭いところによく立っていました。東武もそうですが、下町電車にシンパシーを感じていたんでしょうかね?

この電車、すっとぼけた顔に愛嬌があって好きなんですよねえ。

次回はレイアウト記事になるはずです。それでは。

このブログを見ていただいている方でコミケの弊スペースに来ていただけた方はそうはいらっしゃらないとは思いますが、ありがとうございました。地方私鉄の車庫の写真集を出しましたので、興味がおありの方はコメント欄などにてお問い合わせください。

休み期間中に、久々に部屋に線路を敷きまわして遊んでおりました。走り始めというやつですね。

部屋が狭くてこれでもギリギリです。鬼のパワーパック4台個人持ち。いや、トミックスの1000-CL(旧製品。ACアダプターが外れないやつ)が投売り価格で出ていたのが悪いんです。おかげでずっと暖めていたこのプランができました。大半径カーブはやはり楽しいですね。

最初は北関東民らしく東武なんぞで遊んでおりましたが、、、

最近一気に勢力を拡大してきた都営浅草線界隈の皆様。京急旧1000が昔から好きで、鉄コレに飛びついたところから始まった蒐集なんですが、気がついたら京成が一大勢力を築いておりました。

東武とよく似た手法で車体更新した3400形が昔から好きで、ついつい格安で放出されていた中古品に手を伸ばし、気がついたらこの有様です。あとはAE-100を揃えたら一段落ですかね?(そう言って収まった試しがない

東武と違って幼少期に乗り回したということはないんですが、カメラを握り始めたころから、なぜか京成高砂駅ホーム上野より突端の狭いところによく立っていました。東武もそうですが、下町電車にシンパシーを感じていたんでしょうかね?

この電車、すっとぼけた顔に愛嬌があって好きなんですよねえ。

次回はレイアウト記事になるはずです。それでは。

2018'12.30.Sun

あんまりこの言葉は使いたくはないのですが、お久しぶりです(やっぱりこうなった

言い訳をするわけではないですが、空白期間にも着々と進んではいました。進んではいましたが、トンネルの製作にてこずりにてこずって、二ヶ月きっかりの時間が経過してしまいました。

当初は既製品を使うつもりでしたが、想定しているローカル私鉄のようなトンネルでは、GMや津川のものでは立派過ぎて不適当で、完全自作を余儀なくされました。ここにお見せするのは約2ヶ月の苦闘の記録ですが、その割にはお粗末な出来ですので、笑ってみていただければと思います。

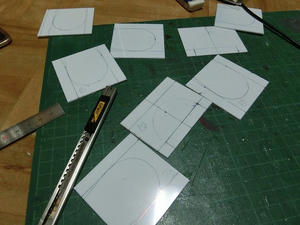

まずはt1.0のプラ板にポータルのサイズにあわせてケガいていきます。トンネル開口部の型を紙で作って、それにあわせて開口部もケガきます。大きさはパンタをあげて問題ないこと以外は適当です。今回は4つ作ることになりましたが、そのうち1つは自動車用のトンネルであり、少し大きさが違うので、こちらは型紙を使わずコンパスで直接ケガいています。

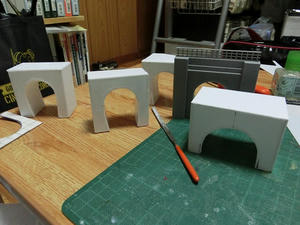

ポータルを切り出しました。今回のレイアウトでは、トンネルから出てくるところも写真で撮れるようにしたいので、トンネルの入り口となるポータルだけ作ったらおしまいにせず、少し先の区間まで逆U字型のトンネル区間を作り、撮影しても違和感のないようにすることにしました。というわけで、同じ形のポータルを1ヶ所につき2つ作ることにします。ここまではすこぶる順調です。

何をしたのかの説明は写真だけで必要ないと思いますが、この作業が実に大変でした。トンネル開口部4箇所、都合8つもポータルを切り出し、紙やすりで丸く仕上げていきます。単純で実に面白みのない作業です。

開口部を作ったら、プラ板とプラ棒で箱状に組んだものの間に、このように薄いプラ板で逆U字になるようにしていきます。少しずつ形が違うのは、それぞれ置く場所によってコンクリートが露出している部分が違うからです。とはいっても、計画変更で全部隠れてしまうかもしれませんが。

逆U字型に組む際に、ぴったり合わせようとするとどうしても接着しづらくなるので、少しはみ出した状態で接着してしまいます。これで接着には問題ないのですが、当然トンネルポータルがこのままではいけません。なので、カッターとヤスリではみ出した部分を削っていきます。この作業にもかなりの時間がかかりました。

はみ出していた部分をすべて削り、トンネルが出揃いました。ここまでが本当に長かった。もうやりたくないですね(^^;

1つだけ色が違うのは、風景の変化を狙って1つだけGMのトンネルポータルを使うつもりだからです。最初から全部これにしておけばよかったというくらい加工は簡単でした(^^;

ここで塗装をしてしまいます。使った塗料はタミヤのテクスチャーペイントのダークグレー。塗料というよりは、パテのようにドロドロしており、工作が粗いためにところどころに隙間ができるているのを埋めてくれる効果も期待しての使用です。

塗装するとザラザラした質感になるのですが、風化したコンクリートのように見える・・・かな・・・?

実際において見ます。まぁまぁ、かな?

2ヶ月もかかってこれしか出来ないんかいという話ですが、こんなもんです(^^;

トンネル作りはまだ終わっていません。走りにかかわる重要なところなので、時間をかけて伸張に進めて生きたいと思います。

それでは今回はこの辺で。よいお年をお過ごしください。

言い訳をするわけではないですが、空白期間にも着々と進んではいました。進んではいましたが、トンネルの製作にてこずりにてこずって、二ヶ月きっかりの時間が経過してしまいました。

当初は既製品を使うつもりでしたが、想定しているローカル私鉄のようなトンネルでは、GMや津川のものでは立派過ぎて不適当で、完全自作を余儀なくされました。ここにお見せするのは約2ヶ月の苦闘の記録ですが、その割にはお粗末な出来ですので、笑ってみていただければと思います。

まずはt1.0のプラ板にポータルのサイズにあわせてケガいていきます。トンネル開口部の型を紙で作って、それにあわせて開口部もケガきます。大きさはパンタをあげて問題ないこと以外は適当です。今回は4つ作ることになりましたが、そのうち1つは自動車用のトンネルであり、少し大きさが違うので、こちらは型紙を使わずコンパスで直接ケガいています。

ポータルを切り出しました。今回のレイアウトでは、トンネルから出てくるところも写真で撮れるようにしたいので、トンネルの入り口となるポータルだけ作ったらおしまいにせず、少し先の区間まで逆U字型のトンネル区間を作り、撮影しても違和感のないようにすることにしました。というわけで、同じ形のポータルを1ヶ所につき2つ作ることにします。ここまではすこぶる順調です。

何をしたのかの説明は写真だけで必要ないと思いますが、この作業が実に大変でした。トンネル開口部4箇所、都合8つもポータルを切り出し、紙やすりで丸く仕上げていきます。単純で実に面白みのない作業です。

開口部を作ったら、プラ板とプラ棒で箱状に組んだものの間に、このように薄いプラ板で逆U字になるようにしていきます。少しずつ形が違うのは、それぞれ置く場所によってコンクリートが露出している部分が違うからです。とはいっても、計画変更で全部隠れてしまうかもしれませんが。

逆U字型に組む際に、ぴったり合わせようとするとどうしても接着しづらくなるので、少しはみ出した状態で接着してしまいます。これで接着には問題ないのですが、当然トンネルポータルがこのままではいけません。なので、カッターとヤスリではみ出した部分を削っていきます。この作業にもかなりの時間がかかりました。

はみ出していた部分をすべて削り、トンネルが出揃いました。ここまでが本当に長かった。もうやりたくないですね(^^;

1つだけ色が違うのは、風景の変化を狙って1つだけGMのトンネルポータルを使うつもりだからです。最初から全部これにしておけばよかったというくらい加工は簡単でした(^^;

ここで塗装をしてしまいます。使った塗料はタミヤのテクスチャーペイントのダークグレー。塗料というよりは、パテのようにドロドロしており、工作が粗いためにところどころに隙間ができるているのを埋めてくれる効果も期待しての使用です。

塗装するとザラザラした質感になるのですが、風化したコンクリートのように見える・・・かな・・・?

実際において見ます。まぁまぁ、かな?

2ヶ月もかかってこれしか出来ないんかいという話ですが、こんなもんです(^^;

トンネル作りはまだ終わっていません。走りにかかわる重要なところなので、時間をかけて伸張に進めて生きたいと思います。

それでは今回はこの辺で。よいお年をお過ごしください。

2018'10.31.Wed

前回の記事で橋台の話をしましたが、製作中の画像を撮り忘れたので、完成品だけ。

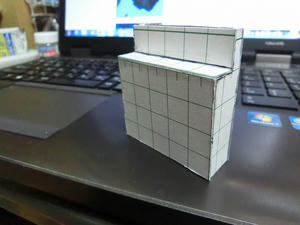

本当はプラ板で作るつもりでしたが、面倒だったのと、とりあえずモックアップのつもりで作った紙製のこれが意外に強度があるので、とりあえず問題になるまではこれで行きます。工作用紙で外側を作って、補強とのりしろ兼用で2mmプラ棒を内枠としています。この上に乗るのはプラ製の道路橋で、モーター車のような重量のあるものは乗らないですから、これで十分とは思うのですが。

塗装はコンクリート色なので、別に塗るものが完成してから一気に塗ろうと思います。

鉄道のほうの橋台も作りました。こちらは強度がある程度必要なので、例によってスチレン細工で。築堤の土留めも兼ねているような構造にするので、あとで築堤との境目にはプラ棒で囲いを作る必要がありますね。

こちらには津川のガーター橋が架けられる予定です。

もうひとつの橋にも橋台を設置しましたが、トラックも一応通れるくらいの県道クラスを想定した道なので、津川などプラ製で市販されているガーターを無加工で設置してしまうと、バスやトラックの高さ制限に問題がありそうです。というわけで、

CASCO製のこれを使ってみます。で、

できました。紙製でしかも細いパーツがいくつもあるので製作に二の足を踏んでいたのですが、よく考えられたキットで苦もなく組むことができました。これも塗装が必要みたいなので、取り付けずにしばらく保留です。

続けて築堤を作っていきます。というか橋台の写真でネタバレしているような気もしますが、気にしないことにします。

取り出したるは、以前いらない空き箱を整理した際に、何かに使えるかもと取っておいたダンボール片です。Kiss Xとか、十数年前ですね。。。

そして築堤の長さに、細めに切っていきます。

こんな具合で貼り付け。接着はちょっと心配ですが木工用ボンドで。今は固まっていて、とりあえず強度は大丈夫そうです。配送用に用いられる普通のダンボールではなく、硬めのものをチョイスしたこともよかったようです。

とりあえず築堤になりそうなところは、このダンボール片でフタをしておきました。これだけではデコボコなので、プラスたー作業をするときにきちんと平坦になるように加工します。ボードの関係で斜めにするとはみ出てしまうところは、こちらもプラスター作業をするときに土台のスタイロフォームが見えないようにパテ埋めする予定です。

とりあえず今回はこのあたりで〆ます。

本当はプラ板で作るつもりでしたが、面倒だったのと、とりあえずモックアップのつもりで作った紙製のこれが意外に強度があるので、とりあえず問題になるまではこれで行きます。工作用紙で外側を作って、補強とのりしろ兼用で2mmプラ棒を内枠としています。この上に乗るのはプラ製の道路橋で、モーター車のような重量のあるものは乗らないですから、これで十分とは思うのですが。

塗装はコンクリート色なので、別に塗るものが完成してから一気に塗ろうと思います。

鉄道のほうの橋台も作りました。こちらは強度がある程度必要なので、例によってスチレン細工で。築堤の土留めも兼ねているような構造にするので、あとで築堤との境目にはプラ棒で囲いを作る必要がありますね。

こちらには津川のガーター橋が架けられる予定です。

もうひとつの橋にも橋台を設置しましたが、トラックも一応通れるくらいの県道クラスを想定した道なので、津川などプラ製で市販されているガーターを無加工で設置してしまうと、バスやトラックの高さ制限に問題がありそうです。というわけで、

CASCO製のこれを使ってみます。で、

できました。紙製でしかも細いパーツがいくつもあるので製作に二の足を踏んでいたのですが、よく考えられたキットで苦もなく組むことができました。これも塗装が必要みたいなので、取り付けずにしばらく保留です。

続けて築堤を作っていきます。というか橋台の写真でネタバレしているような気もしますが、気にしないことにします。

取り出したるは、以前いらない空き箱を整理した際に、何かに使えるかもと取っておいたダンボール片です。Kiss Xとか、十数年前ですね。。。

そして築堤の長さに、細めに切っていきます。

こんな具合で貼り付け。接着はちょっと心配ですが木工用ボンドで。今は固まっていて、とりあえず強度は大丈夫そうです。配送用に用いられる普通のダンボールではなく、硬めのものをチョイスしたこともよかったようです。

とりあえず築堤になりそうなところは、このダンボール片でフタをしておきました。これだけではデコボコなので、プラスたー作業をするときにきちんと平坦になるように加工します。ボードの関係で斜めにするとはみ出てしまうところは、こちらもプラスター作業をするときに土台のスタイロフォームが見えないようにパテ埋めする予定です。

とりあえず今回はこのあたりで〆ます。

2018'10.23.Tue

地道に進めて、地道に更新していきます。

前回上げた画像から。プラ板を型紙にあわせて切って、道路の路盤を作ったところまではご紹介しました。今回はその次の工程から。

スタイロフォームの切れ端や100均のスチレンボードを使い、坂になるように徐々に傾斜をつけて道路の路盤が乗る基礎を作っていきます。線路でいえば高架橋の橋脚部分ですね。

他の方は工作用として画材店などで売られているスチレンボードを使用しているのを結構見ますが、あれって値段的にどうにも手が伸びなくて……。貧乏性なので、希望の厚みのものがなくても、100均で何とかなるものは100均で済ませてしまいます。ここはただの基礎で、完成したら見えなくなるところですし、色は関係ないのです。

左端に見えている橋台は、また後日ご紹介します。

上の写真の川の向こう岸も道路の基礎を作り、今度は道路を固定します。透けているのでわかりますが、道路の裏側の中心に2mmのプラ角棒で補強しています。このあたりは道路の基礎部分も含めて、見えないところの工作なので適当です。適当だったので、このあと坂がきつくなりすぎて微妙に修正しているところは、どう見ても詰めの甘さが露呈してしまうところです。

趣味が丸出しで恐縮ですが、ひとまずボンドを固定するために本を乗せて、しばし待機。道路橋も作らなくてはいけませんね。

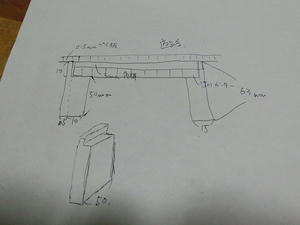

ごらんのように設計図(限りなく雑ですが)まですでに完成していますが、先に塗装まで済まさなければならないのが面倒で二の足を踏んでいます。次の工程で片付けなくてはいけない課題ですね。

それではまた次回に。

前回上げた画像から。プラ板を型紙にあわせて切って、道路の路盤を作ったところまではご紹介しました。今回はその次の工程から。

スタイロフォームの切れ端や100均のスチレンボードを使い、坂になるように徐々に傾斜をつけて道路の路盤が乗る基礎を作っていきます。線路でいえば高架橋の橋脚部分ですね。

他の方は工作用として画材店などで売られているスチレンボードを使用しているのを結構見ますが、あれって値段的にどうにも手が伸びなくて……。貧乏性なので、希望の厚みのものがなくても、100均で何とかなるものは100均で済ませてしまいます。ここはただの基礎で、完成したら見えなくなるところですし、色は関係ないのです。

左端に見えている橋台は、また後日ご紹介します。

上の写真の川の向こう岸も道路の基礎を作り、今度は道路を固定します。透けているのでわかりますが、道路の裏側の中心に2mmのプラ角棒で補強しています。このあたりは道路の基礎部分も含めて、見えないところの工作なので適当です。適当だったので、このあと坂がきつくなりすぎて微妙に修正しているところは、どう見ても詰めの甘さが露呈してしまうところです。

趣味が丸出しで恐縮ですが、ひとまずボンドを固定するために本を乗せて、しばし待機。道路橋も作らなくてはいけませんね。

ごらんのように設計図(限りなく雑ですが)まですでに完成していますが、先に塗装まで済まさなければならないのが面倒で二の足を踏んでいます。次の工程で片付けなくてはいけない課題ですね。

それではまた次回に。

カレンダー

リンク

カテゴリー

プロフィール

HN:

仲

性別:

男性

職業:

学生

自己紹介:

茨城県古河市在住。「いばらぎ」ではなく「いばらき」です。

ブログ内検索

忍者カウンター