2014'02.26.Wed

こんにちは。前置きを書こうにも何も書くことがないのでさっさと本題に参ります。新規入線です。

世間ではTOMIXのHG183系の話題でもちきりですが、お金のないワタクシがHG製品を12両も揃えられるはずもなく、初回生産から20年以上経過したKATO製品を新たに加えました。こうやって書くと古い製品なんですが、新しい製品と比べてもそん色ないところがKATOのすごいところです。ちなみに、今回購入した基本セットは2001年生産のもので、増結分は1995年生産のものと思われます。

お察しの方もいらっしゃるかと思いますが、先日行われた某中古専門店のセールにて購入したもので、7両セットで7000円でございました。さらに、基本セットの購入を見越して銀座で確保しておいた増結分5両を加えて12両編成としています。12両揃えるのにかかった金額は約10000円で、これなら20年選手でもお得です。

先代ときとの並びです。正確には181系のヘッドマークは絵入りのものでした。

東海道からの都落ちの感が激しく、183系が登場するとすぐに車内サービスなどは旧態然としてしまった181系ですが、趣味的には両雄が共に活躍し、楽しい時代でありました。

それではまたー(^^)ノ

世間ではTOMIXのHG183系の話題でもちきりですが、お金のないワタクシがHG製品を12両も揃えられるはずもなく、初回生産から20年以上経過したKATO製品を新たに加えました。こうやって書くと古い製品なんですが、新しい製品と比べてもそん色ないところがKATOのすごいところです。ちなみに、今回購入した基本セットは2001年生産のもので、増結分は1995年生産のものと思われます。

お察しの方もいらっしゃるかと思いますが、先日行われた某中古専門店のセールにて購入したもので、7両セットで7000円でございました。さらに、基本セットの購入を見越して銀座で確保しておいた増結分5両を加えて12両編成としています。12両揃えるのにかかった金額は約10000円で、これなら20年選手でもお得です。

先代ときとの並びです。正確には181系のヘッドマークは絵入りのものでした。

東海道からの都落ちの感が激しく、183系が登場するとすぐに車内サービスなどは旧態然としてしまった181系ですが、趣味的には両雄が共に活躍し、楽しい時代でありました。

それではまたー(^^)ノ

PR

2014'02.04.Tue

このブログ的には新年最初の記事なのであけましておめでとうございますなのですが、もうとっくに過ぎてしまいましたね・・・。

とまあそんなわけでお久しぶりです。今年も自由な更新頻度でゆるゆるやっていきたいと思います。

さて取り出したるはこちらのスプレー。ジェイズから発売されているスエード調スプレーという商品です。

このスプレーは吹きつけるとざらざらとした質感になるのですが、それが旧型国電や旧型客車などに見られるキャンバス張りという屋根の張り方にそっくりの質感になるのです。DIY店で手軽に入手できたこともあって、この技法はすでに1970年代には広く知られており、多くの先輩モデラーの作品でこのスプレーが使われたと思しき作例が見られます。

しかし、最近になってこのスプレーを販売していたアサヒペンが突如として販売を中止。ストーン調スプレーという後継製品が出回るようになりましたが、屋根の塗装に使えるようなものではなく、この技法は歴史の中に消えていったのでありました。

いったんは使うことが出来なくなったこの技法ですが、スエード調スプレー自体はのちにジェイズというメーカーから鉄道模型専用品としてリリースされました。説明書きを見ますと、製造はアサヒペンとなっていますから、おそらく廃番品のOEMなのでしょう。そのためかアサヒペン時代よりもかなり割高です。

いったん作ると数年製造しないこともあり、お値段は張りましたが去年の年末に生産されたものを確保しておきました。

能書きはこのくらいにして、実際に吹いてみましょう。

今回の実験台はこちら。ちょうど塗装待ちの旧型国電の屋根があったので、まとめて塗ることにしました。古河工場標準のボール紙+ガムテープの簡易固定代です。こうすると屋根本体を持たなくてすむことに加え、四方から塗る際に土台ごと回転させるのが容易なので重宝しています。

で、吹いてみました。

結果はこちら。カメラの性能がショボくて見た目には効果は微妙ですが、実物はかなりいいですね! 旧型車特有のザラザラ屋根の感じがよく出ています。これで安定供給してくれれば・・・。

くみ上げた状態の鉄コレクハ75です。せっかく分解したので、ついでに車体と床下につや消し塗料を吹き付けました。やっぱりカメラの性能がアレで分かりませんが、実際はかなりいい感じです。鉄コレのおもちゃっぽさがかなり軽減できたように思います。

比較用として隣に鉄コレそのままの長電モハ1000を置きましたが、違いが分かりますかねえ。。。実際に見ていただければよく分かると思うんですが。。。

今回は新兵器の導入でしたが、結果としてはかなり満足です。これを当工場標準として、旧型客車全般にも施行したいですね。施行対象車両がいったい何両あるのかは考えないことにします・・・(^^;

それではまたー(^^)ノ

とまあそんなわけでお久しぶりです。今年も自由な更新頻度でゆるゆるやっていきたいと思います。

さて取り出したるはこちらのスプレー。ジェイズから発売されているスエード調スプレーという商品です。

このスプレーは吹きつけるとざらざらとした質感になるのですが、それが旧型国電や旧型客車などに見られるキャンバス張りという屋根の張り方にそっくりの質感になるのです。DIY店で手軽に入手できたこともあって、この技法はすでに1970年代には広く知られており、多くの先輩モデラーの作品でこのスプレーが使われたと思しき作例が見られます。

しかし、最近になってこのスプレーを販売していたアサヒペンが突如として販売を中止。ストーン調スプレーという後継製品が出回るようになりましたが、屋根の塗装に使えるようなものではなく、この技法は歴史の中に消えていったのでありました。

いったんは使うことが出来なくなったこの技法ですが、スエード調スプレー自体はのちにジェイズというメーカーから鉄道模型専用品としてリリースされました。説明書きを見ますと、製造はアサヒペンとなっていますから、おそらく廃番品のOEMなのでしょう。そのためかアサヒペン時代よりもかなり割高です。

いったん作ると数年製造しないこともあり、お値段は張りましたが去年の年末に生産されたものを確保しておきました。

能書きはこのくらいにして、実際に吹いてみましょう。

今回の実験台はこちら。ちょうど塗装待ちの旧型国電の屋根があったので、まとめて塗ることにしました。古河工場標準のボール紙+ガムテープの簡易固定代です。こうすると屋根本体を持たなくてすむことに加え、四方から塗る際に土台ごと回転させるのが容易なので重宝しています。

で、吹いてみました。

結果はこちら。カメラの性能がショボくて見た目には効果は微妙ですが、実物はかなりいいですね! 旧型車特有のザラザラ屋根の感じがよく出ています。これで安定供給してくれれば・・・。

くみ上げた状態の鉄コレクハ75です。せっかく分解したので、ついでに車体と床下につや消し塗料を吹き付けました。やっぱりカメラの性能がアレで分かりませんが、実際はかなりいい感じです。鉄コレのおもちゃっぽさがかなり軽減できたように思います。

比較用として隣に鉄コレそのままの長電モハ1000を置きましたが、違いが分かりますかねえ。。。実際に見ていただければよく分かると思うんですが。。。

今回は新兵器の導入でしたが、結果としてはかなり満足です。これを当工場標準として、旧型客車全般にも施行したいですね。施行対象車両がいったい何両あるのかは考えないことにします・・・(^^;

それではまたー(^^)ノ

2013'12.15.Sun

お久しぶりでございます。もう本年も残りわずかとなりました。忙しいせいか時がたつのが早いですね。

もう忘年会シーズンというわけで、所属しているサークルのほうでも忘年会があったりするわけですが、19日は多忙で出られず、20日は私は参加できるのですが他の皆さんが都合があり集まりが悪く、かといってそれ以降だと大学生ということもあり、みんな田舎に帰ってしまう。どうにかこうにか仲のいい後輩数人との飲み会は確保しましたが、この忙しさでは年忘れできそうにありません。

そして、何かにつけて買っていた鉄道模型も、記録しておかなければ忙しさで記録し忘れてしまいそうですので、少し暇ができたのでこの機会に更新してみます。

いやはや、一時期流行ったレコーディングダイエットではないですが、ここに書かなかったために随分買い物をしすぎてしまっている気がします。こまめに記録しなければな、などと思いつつ、忙しさにかまけて結局忘れてしまうのでしょうね。

そんなこんなで入線報告です。

KATOの415系なのですが、これは旧塗装の限定品です。出たのはもう10年くらい前でしたかね・・・。後ろの103系と併走するのがいい感じです。

交直流色と呼ばれるこのローズピンクの塗料は、今となってはガイアノーツやFARBEなどのブランドが出していますが、このモデルが発売されたころはマッハ模型のラッカー塗料しかなく、プラスチックモデルでは使うことが難しいシロモノでした。ローズピンクの濁ったピンクは調色することが難しく、それだけでも価値のあるモデルだったのです。

今回購入した車両は、定期的にチェックしているリサイクルショップで定価の半値を切る値段で売られていたものです。まあ、10年も前の製品なので定価なんてあって無いようなものですが。

前オーナーが別パーツのアンテナ類をタミヤセメントか何かで付けようとしたらしく、両端の先頭車2両の屋根に接着剤の痕が残っていました。今回現役復帰させるにあたって、ダメージのあった屋根にリカバリーをかけつつ、ノーダメージだった中間に入っていた先頭車2両と、本来両端に来るはずの先頭の2両の車体を入れ替えています。また、アンテナ類も欠品だったために、ストックしていた純正のパーツを取り付けてあげました。KATOの製品はよく出来ているから、接着剤なんていらないはずなんですけどねえ。

そのおかげかどうかは分かりませんが、随分安い値段でいい製品を買うことが出来ました。約10年も前の製品なのに動力も快調でした。さすがはKATOです。

先頭は新しく紹介するKATOのDD51耐寒型で、後ろは以前紹介した800番台です。重連のセメント輸送列車がカッコイイですね。

モデルは1000番台の耐寒型で、同梱されているナンバーにも五稜郭や秋田のナンバーが多く、今回は新潟機関区所属の1182号機をチョイスしています。背景が常磐線というのは無視してください(^^;

首都圏に配属される1000番台なら暖地型をチョイスするところですが、シブい旋回窓に牽かれてついついこちらを購入。スノープラウとともにゴツい雪装備がたまりません。

後ろのセメントタキも新しく購入したもので、最近再販されたタキ1900の日立セメント車を長編成で揃えています。日立セメントということでEF81やEF80のお供にもバッチリで、これからも出動機会は増えるでしょうね。

そのEF81にも新しく仲間が加わりました。これもTOMIXのEF81ですがこれも限定品で、わずかな期間しか発売されなかった初期型です。この手のモデルでは中古とはいえ破格の¥3000を切る値段での購入でした。

最大の特徴は、後期型には見られない前面部のグリルで、この特徴はEF65PFにも見られるものですね。この時期のTOMIXの動力はウォームギアを採用しており、独特の「ヴィーン」をいう粘っこい音と走りが特徴です。ちょっと走りに怪しいところもありますが、我が家では同時期に作られたTOMIXのEF62が快調に走行しており、走行させていけば徐々に改善していくことでしょう。

惜しむらくは富山区のナンバーしか入っていなかったことで、田端のナンバーを1台くらいは付けてほしかったですね。そうは言ってもナンバーはあまり気にしないほうなので、まあいいやの精神で富山区の29号機のナンバーをつけています。

今まで国鉄のでかい車両だらけだったところにこんな小さい電車が出てきて少々面食らうところですが、こんなかわいい小型電車も購入しています。

MODEMOの名鉄モ750です。これはライト類が点灯するように設計変更された後の商品で、なんと某量販店の通販サイトで新品が約半額で売られていたものです。MODEMOの小型車は走りの面が少々頼りなく(実車が路面電車などと同サイズで車体幅が小さいため致し方ないところではあるのですが)、通販であったために現物を見ずに購入していたところも含めて心配していたのですが、どうにかこうにか許せる範囲ではあると思います。鉄コレ以下であることは明らかですが(^^;

こういった地味ぃ~な電車は他のメーカーが出すとは思えず購入しましたが、鉄コレとかありそうなんですよねえ・・・。半値になっても鉄コレ本体と走行化パーツくらいの値段はしますし・・・。まあ、ライト類が点灯しますので、それだけでも購入してよかったということにします。小さくてかわいい電車で見ていて楽しいですしね。

そんなこんなで、近況報告兼おこずかい帳報告でした~。

それでは~(^^)ノ

もう忘年会シーズンというわけで、所属しているサークルのほうでも忘年会があったりするわけですが、19日は多忙で出られず、20日は私は参加できるのですが他の皆さんが都合があり集まりが悪く、かといってそれ以降だと大学生ということもあり、みんな田舎に帰ってしまう。どうにかこうにか仲のいい後輩数人との飲み会は確保しましたが、この忙しさでは年忘れできそうにありません。

そして、何かにつけて買っていた鉄道模型も、記録しておかなければ忙しさで記録し忘れてしまいそうですので、少し暇ができたのでこの機会に更新してみます。

いやはや、一時期流行ったレコーディングダイエットではないですが、ここに書かなかったために随分買い物をしすぎてしまっている気がします。こまめに記録しなければな、などと思いつつ、忙しさにかまけて結局忘れてしまうのでしょうね。

そんなこんなで入線報告です。

KATOの415系なのですが、これは旧塗装の限定品です。出たのはもう10年くらい前でしたかね・・・。後ろの103系と併走するのがいい感じです。

交直流色と呼ばれるこのローズピンクの塗料は、今となってはガイアノーツやFARBEなどのブランドが出していますが、このモデルが発売されたころはマッハ模型のラッカー塗料しかなく、プラスチックモデルでは使うことが難しいシロモノでした。ローズピンクの濁ったピンクは調色することが難しく、それだけでも価値のあるモデルだったのです。

今回購入した車両は、定期的にチェックしているリサイクルショップで定価の半値を切る値段で売られていたものです。まあ、10年も前の製品なので定価なんてあって無いようなものですが。

前オーナーが別パーツのアンテナ類をタミヤセメントか何かで付けようとしたらしく、両端の先頭車2両の屋根に接着剤の痕が残っていました。今回現役復帰させるにあたって、ダメージのあった屋根にリカバリーをかけつつ、ノーダメージだった中間に入っていた先頭車2両と、本来両端に来るはずの先頭の2両の車体を入れ替えています。また、アンテナ類も欠品だったために、ストックしていた純正のパーツを取り付けてあげました。KATOの製品はよく出来ているから、接着剤なんていらないはずなんですけどねえ。

そのおかげかどうかは分かりませんが、随分安い値段でいい製品を買うことが出来ました。約10年も前の製品なのに動力も快調でした。さすがはKATOです。

先頭は新しく紹介するKATOのDD51耐寒型で、後ろは以前紹介した800番台です。重連のセメント輸送列車がカッコイイですね。

モデルは1000番台の耐寒型で、同梱されているナンバーにも五稜郭や秋田のナンバーが多く、今回は新潟機関区所属の1182号機をチョイスしています。背景が常磐線というのは無視してください(^^;

首都圏に配属される1000番台なら暖地型をチョイスするところですが、シブい旋回窓に牽かれてついついこちらを購入。スノープラウとともにゴツい雪装備がたまりません。

後ろのセメントタキも新しく購入したもので、最近再販されたタキ1900の日立セメント車を長編成で揃えています。日立セメントということでEF81やEF80のお供にもバッチリで、これからも出動機会は増えるでしょうね。

そのEF81にも新しく仲間が加わりました。これもTOMIXのEF81ですがこれも限定品で、わずかな期間しか発売されなかった初期型です。この手のモデルでは中古とはいえ破格の¥3000を切る値段での購入でした。

最大の特徴は、後期型には見られない前面部のグリルで、この特徴はEF65PFにも見られるものですね。この時期のTOMIXの動力はウォームギアを採用しており、独特の「ヴィーン」をいう粘っこい音と走りが特徴です。ちょっと走りに怪しいところもありますが、我が家では同時期に作られたTOMIXのEF62が快調に走行しており、走行させていけば徐々に改善していくことでしょう。

惜しむらくは富山区のナンバーしか入っていなかったことで、田端のナンバーを1台くらいは付けてほしかったですね。そうは言ってもナンバーはあまり気にしないほうなので、まあいいやの精神で富山区の29号機のナンバーをつけています。

今まで国鉄のでかい車両だらけだったところにこんな小さい電車が出てきて少々面食らうところですが、こんなかわいい小型電車も購入しています。

MODEMOの名鉄モ750です。これはライト類が点灯するように設計変更された後の商品で、なんと某量販店の通販サイトで新品が約半額で売られていたものです。MODEMOの小型車は走りの面が少々頼りなく(実車が路面電車などと同サイズで車体幅が小さいため致し方ないところではあるのですが)、通販であったために現物を見ずに購入していたところも含めて心配していたのですが、どうにかこうにか許せる範囲ではあると思います。鉄コレ以下であることは明らかですが(^^;

こういった地味ぃ~な電車は他のメーカーが出すとは思えず購入しましたが、鉄コレとかありそうなんですよねえ・・・。半値になっても鉄コレ本体と走行化パーツくらいの値段はしますし・・・。まあ、ライト類が点灯しますので、それだけでも購入してよかったということにします。小さくてかわいい電車で見ていて楽しいですしね。

そんなこんなで、近況報告兼おこずかい帳報告でした~。

それでは~(^^)ノ

2013'10.16.Wed

10月14日は鉄道の日。さらにその周辺に3連休が設定されましたから、各地で鉄道関連のイベントが開催されましたね。私は月曜は学校があったため普通の2連休でしたが(;;)

そんな中で、私は日曜日に出撃してまいりました。色々なイベントが開催されているため、時間をずらして少しずつかじってきた具合です。

メインイベントは久方ぶりに上野駅にやってきたこちらの列車。

上野駅地平ホームの485系ひたち、何年振りでしょうか。この趣味を始めた頃にはもう485系は撤退してしまっていて、白にグレーのひたち塗装も見れませんでした。そういえば、末期には1編成が国鉄色になって走っていましたっけ。

ひたちが上野駅にやってくるのは12:30ごろでしたから、それまでの間に秋葉原UDXで行われていたホビーランドぽち主催の中古鉄道模型市にも行っていました。

このイベントは定期的に開催されており、普段の店頭よりも安く放出されているので、都合がつけば毎回行っています。秋葉原UDXが会場になるのは今回が初めてで、以前までは狭いビルの1フロアを借りて行っていましたから、随分会場が広くなって商品を見やすくなりました。そのせいかは分かりませんが、少し買い物をしすぎてしまった気もします。

まずは客車から。TOMIXの61系です。何両かあったオハフ61とオハ61のうち特に値段の下がっていた2両を引き上げてきました。

実車は大量かつ安価に作られた木造車の鋼体化改造車で、あまりいい客車ではないですが、TOMIXのかっちりした造形によって随分立派な客車になってしまいましたw 今回はたまたま60系列の資料がありましたので、車歴を参照しながら、車番は仙台区のものにしています。

お次はスハ32。といってもTOMIXのものではありません。旧ナカセイが発売していた客車類を引き継いだハセガワの製品です。車番はネットで見つけた車両の中から盛岡客車区のものを貼り付けています。

所々に設計の古さを感じさせる製品ですが、プロポーションそのものは近年の製品にも負けません。ナカセイからはダブルルーフの半鋼製車も多数リリースされており、近年ハセガワがセットという形で復刻しましたが、単品での安定供給を是非ともしてほしい製品群です。

そういえば、出来のよかったWinの金型はどこが引き取ったんでしょうかね・・・。

まだまだ茶色い客車が続きます。スハニ32です。

TOMIXのオハ35系シリーズの一員としてリリースされた車両で、やはり安心のTOMIX製品ですね。実車は、オハ35系の一員としてはあまり両数は多くありません。そのことを知ってはいたのですが、まさか2000番台車がいないとは・・・。

気を取り直しまして、我が家にはマニやらスニやらは大量に在籍しているものの、合造車はGMキットを組んだ出来の悪いオハニ61だけ。短編成の列車でかつ荷物車がほしいという私の要望にぴったりの車です。テールライトも点灯して、編成端にはぴったりです。

ここまで揃えたはいいものの、肝心の牽引機がありません。DD51は800番台だし、DD13は入換機だし、DE10とC58は故障休車中だし・・・。9600とか8600とか、フルスケールで発売されないですかね。C56が可能なのだからいけると思うのですが。。。

さらにTOMIXのキハ10系列も購入しています。キハ16のセットと単品のキハ17です。

TOMIXの気動車群はHG製品なだけあってどれも惚れ惚れする出来で、いつか機会があればといつも思っていたものでした。今回、キハ16のセットがほぼ半値という金額で放出されていたため、思わず手にとってしまいました。

キハ16は台車周りにドア部分のボディが被るような構造をしているため、長らく決定版というべき製品は出てきませんでしたが、TOMIXの技術力がそれを可能にしています。とはいえ、初期ロットということもあり、カーブやポイントでの走行は少し不安で、これから見極めていかなければいけないところです。

最後はコレ。わりとレアな製品なのですが、お分かりでしょうかね。

ひたちを見送った後、日比谷の鉄道模型フェスティバルでひとしきりブースを見た後、近くの銀座の某店まで足を運び、4階へ。そこで全く普通のお値段で並んでいました。

隣に見えている急行色とは黄みが強いKATOのキハ58修学旅行色は、少し前に特別規格品として6両セットでリリースされましたが、それは現行製品にあわせて床下がグレーで、台車もネジ止めとなっていました。

これはおそらくですが、まだKATOの品番が3ケタであった時代にリリースされていた単品の修学旅行色の製品であろうと思います。床下機器は黒色ですし、台車もビス止めです。ケースは違うものであったために推測の域を出ませんが、おそらくあっていると思います。

まあだからといって、大事に保管ということはないですけどね。前述の通り近年セットで出ていますし、中古市場でもたまに見かけますしね。非冷房で車体色の違うこの車は、編成中のアクセントとして面白い車両になると思います。

中古とはいえ、通常より安くいい買い物が出来たと思います。次回も楽しみです。

それではー(^^)ノ

そんな中で、私は日曜日に出撃してまいりました。色々なイベントが開催されているため、時間をずらして少しずつかじってきた具合です。

メインイベントは久方ぶりに上野駅にやってきたこちらの列車。

上野駅地平ホームの485系ひたち、何年振りでしょうか。この趣味を始めた頃にはもう485系は撤退してしまっていて、白にグレーのひたち塗装も見れませんでした。そういえば、末期には1編成が国鉄色になって走っていましたっけ。

ひたちが上野駅にやってくるのは12:30ごろでしたから、それまでの間に秋葉原UDXで行われていたホビーランドぽち主催の中古鉄道模型市にも行っていました。

このイベントは定期的に開催されており、普段の店頭よりも安く放出されているので、都合がつけば毎回行っています。秋葉原UDXが会場になるのは今回が初めてで、以前までは狭いビルの1フロアを借りて行っていましたから、随分会場が広くなって商品を見やすくなりました。そのせいかは分かりませんが、少し買い物をしすぎてしまった気もします。

まずは客車から。TOMIXの61系です。何両かあったオハフ61とオハ61のうち特に値段の下がっていた2両を引き上げてきました。

実車は大量かつ安価に作られた木造車の鋼体化改造車で、あまりいい客車ではないですが、TOMIXのかっちりした造形によって随分立派な客車になってしまいましたw 今回はたまたま60系列の資料がありましたので、車歴を参照しながら、車番は仙台区のものにしています。

お次はスハ32。といってもTOMIXのものではありません。旧ナカセイが発売していた客車類を引き継いだハセガワの製品です。車番はネットで見つけた車両の中から盛岡客車区のものを貼り付けています。

所々に設計の古さを感じさせる製品ですが、プロポーションそのものは近年の製品にも負けません。ナカセイからはダブルルーフの半鋼製車も多数リリースされており、近年ハセガワがセットという形で復刻しましたが、単品での安定供給を是非ともしてほしい製品群です。

そういえば、出来のよかったWinの金型はどこが引き取ったんでしょうかね・・・。

まだまだ茶色い客車が続きます。スハニ32です。

TOMIXのオハ35系シリーズの一員としてリリースされた車両で、やはり安心のTOMIX製品ですね。実車は、オハ35系の一員としてはあまり両数は多くありません。そのことを知ってはいたのですが、まさか2000番台車がいないとは・・・。

気を取り直しまして、我が家にはマニやらスニやらは大量に在籍しているものの、合造車はGMキットを組んだ出来の悪いオハニ61だけ。短編成の列車でかつ荷物車がほしいという私の要望にぴったりの車です。テールライトも点灯して、編成端にはぴったりです。

ここまで揃えたはいいものの、肝心の牽引機がありません。DD51は800番台だし、DD13は入換機だし、DE10とC58は故障休車中だし・・・。9600とか8600とか、フルスケールで発売されないですかね。C56が可能なのだからいけると思うのですが。。。

さらにTOMIXのキハ10系列も購入しています。キハ16のセットと単品のキハ17です。

TOMIXの気動車群はHG製品なだけあってどれも惚れ惚れする出来で、いつか機会があればといつも思っていたものでした。今回、キハ16のセットがほぼ半値という金額で放出されていたため、思わず手にとってしまいました。

キハ16は台車周りにドア部分のボディが被るような構造をしているため、長らく決定版というべき製品は出てきませんでしたが、TOMIXの技術力がそれを可能にしています。とはいえ、初期ロットということもあり、カーブやポイントでの走行は少し不安で、これから見極めていかなければいけないところです。

最後はコレ。わりとレアな製品なのですが、お分かりでしょうかね。

ひたちを見送った後、日比谷の鉄道模型フェスティバルでひとしきりブースを見た後、近くの銀座の某店まで足を運び、4階へ。そこで全く普通のお値段で並んでいました。

隣に見えている急行色とは黄みが強いKATOのキハ58修学旅行色は、少し前に特別規格品として6両セットでリリースされましたが、それは現行製品にあわせて床下がグレーで、台車もネジ止めとなっていました。

これはおそらくですが、まだKATOの品番が3ケタであった時代にリリースされていた単品の修学旅行色の製品であろうと思います。床下機器は黒色ですし、台車もビス止めです。ケースは違うものであったために推測の域を出ませんが、おそらくあっていると思います。

まあだからといって、大事に保管ということはないですけどね。前述の通り近年セットで出ていますし、中古市場でもたまに見かけますしね。非冷房で車体色の違うこの車は、編成中のアクセントとして面白い車両になると思います。

中古とはいえ、通常より安くいい買い物が出来たと思います。次回も楽しみです。

それではー(^^)ノ

2013'10.12.Sat

最近、あるブラウザゲームにはまっています。まあ、タイトルと内容で分かる人は分かると思います。

以前にも書いたとおり、最近趣味関連で何一つ活動をしておらず、忙しい日々に忙殺されており、これじゃいかんと一念発起したものの、さて何を始めようとたまたま立ち寄ったタムタムで面白そうなものを目にしました。

そうです。プラモです。元々鉄道の次に好きな乗り物が船で、お台場の船の科学館にもよく行きました。そのブラウザゲームも日本海軍がモチーフであったりもして、最近とみに船への興味が高まってはいました。艦船のプラモも以前から始めたいと思っており、いい機会なので始めてみることにしました。金属製の別売パーツなどを買わなければ、GMキットよりもずっと安上がりですしね。

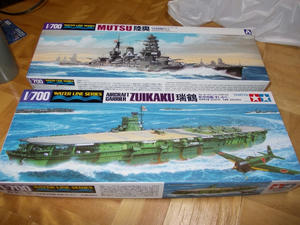

というわけで今回購入した船のご紹介。まずはアオシマの陸奥。華々しい活躍をした僚艦の長門とは異なり、ミッドウェーでは後詰めで出番はなく、そうかと思えばたいした活躍もしないまま演習中の謎の爆発により瀬戸内海に沈んだ、そりゃあもう運のない艦です。扶桑や山城ほどではないものの、背の高い艦橋をいかにカッコよく作るかが勝負ですね。

次はタミヤの瑞鶴。こちらは陸奥とはうってかわって、マリアナ沖まで一発も被弾しないという幸運艦。結局レイテ沖で沈みましたが、結果的に最後の正規空母となりました。瑞鶴といえば複雑な迷彩塗装ですが、この箱の塗装は全くのデタラメです(^^; 実物はもっと複雑で、今からマスキング地獄に戦々恐々としています。

続いて小型(?)艦。

五十鈴は当時数多くいた5500t級軽巡洋艦の中でも、改造に次ぐ改造によってかなり異質な艦でした。中でも電探装備が充実していたことで知られています。もっとも、アメリカ軍などに比べれば、日本でいうとことの最新装備が時代相応というのが悲しいところです。モデルはこの電探を装備した後の姿ですね。

初春は、製造当時かなりのオーバースペックで誕生しましたが、それによって重大な欠陥があり、竣工してからきちんと運用できるまでに6年もかかるという何ともな艦です。この改装によって他の駆逐艦並みの性能になり、その後は他の艦と同じように各地を転戦しています。アオシマの駆逐艦シリーズは、以前はあまり出来が良くないことで有名(?)で、このモデルもそうした声を受けてリニューアルされたものだったかと思います。

細かいパーツが多いだけに、ちまちま作っていこうと思います。あせっても良くないですしね、こういうものは。

ひとまず今日はメモ代わりということで、今日はこのへんで(^^)ノ

以前にも書いたとおり、最近趣味関連で何一つ活動をしておらず、忙しい日々に忙殺されており、これじゃいかんと一念発起したものの、さて何を始めようとたまたま立ち寄ったタムタムで面白そうなものを目にしました。

そうです。プラモです。元々鉄道の次に好きな乗り物が船で、お台場の船の科学館にもよく行きました。そのブラウザゲームも日本海軍がモチーフであったりもして、最近とみに船への興味が高まってはいました。艦船のプラモも以前から始めたいと思っており、いい機会なので始めてみることにしました。金属製の別売パーツなどを買わなければ、GMキットよりもずっと安上がりですしね。

というわけで今回購入した船のご紹介。まずはアオシマの陸奥。華々しい活躍をした僚艦の長門とは異なり、ミッドウェーでは後詰めで出番はなく、そうかと思えばたいした活躍もしないまま演習中の謎の爆発により瀬戸内海に沈んだ、そりゃあもう運のない艦です。扶桑や山城ほどではないものの、背の高い艦橋をいかにカッコよく作るかが勝負ですね。

次はタミヤの瑞鶴。こちらは陸奥とはうってかわって、マリアナ沖まで一発も被弾しないという幸運艦。結局レイテ沖で沈みましたが、結果的に最後の正規空母となりました。瑞鶴といえば複雑な迷彩塗装ですが、この箱の塗装は全くのデタラメです(^^; 実物はもっと複雑で、今からマスキング地獄に戦々恐々としています。

続いて小型(?)艦。

五十鈴は当時数多くいた5500t級軽巡洋艦の中でも、改造に次ぐ改造によってかなり異質な艦でした。中でも電探装備が充実していたことで知られています。もっとも、アメリカ軍などに比べれば、日本でいうとことの最新装備が時代相応というのが悲しいところです。モデルはこの電探を装備した後の姿ですね。

初春は、製造当時かなりのオーバースペックで誕生しましたが、それによって重大な欠陥があり、竣工してからきちんと運用できるまでに6年もかかるという何ともな艦です。この改装によって他の駆逐艦並みの性能になり、その後は他の艦と同じように各地を転戦しています。アオシマの駆逐艦シリーズは、以前はあまり出来が良くないことで有名(?)で、このモデルもそうした声を受けてリニューアルされたものだったかと思います。

細かいパーツが多いだけに、ちまちま作っていこうと思います。あせっても良くないですしね、こういうものは。

ひとまず今日はメモ代わりということで、今日はこのへんで(^^)ノ

カレンダー

リンク

カテゴリー

プロフィール

HN:

仲

性別:

男性

職業:

学生

自己紹介:

茨城県古河市在住。「いばらぎ」ではなく「いばらき」です。

ブログ内検索

忍者カウンター