2012'09.28.Fri

記事にしやすいのはやはり買い物をしたときです(^^;

さて表題のとおりKATOのキハ52が再生産されました。以前から気になっていた車種ではあったのですが、何だかんだで先延ばしになっており、今回良い機会だからと入手することにいたしました。

大学帰りにIMONにでも寄って買えば良いやと気楽に考えておりましたが、そういえばと私はふと考えました。

「そういえば、現行の動力だとスローが効かないよな・・・」

以前EF57のレビューの際にも書きましたが、最近のKATOの動力はスローが効かない、つまり起動時にスーッとすばやく走り出してしまうのです。電車ならともかく気動車なのですから、動き出しはのっそり動き出さなければいけないのです!(妙なこだわり

そこで思い出したのは、もう10年近く懇意にしているお店。あそこなら確か前回再生産時のロットが残っていたよな・・・。2割引だし行って見ようか・・・。

などと考えバイクで飛ばすこと40分。さっそく店のおっちゃんに「キハ52なんだけど、前のロットのやつ残ってる?」と聞くと、「再生産したけど前のときのやつが残ってたから今回入れなかったんだよ」との返事。まあ何はともあれ、旧ロットの「スローが効く」固体をゲットです。

というわけで買ってまいりました。MとTをそれぞれ1両ずつです。

というわけで買ってまいりました。MとTをそれぞれ1両ずつです。

いやあ、山男です。カッコイイです。スイッチバックのセクションを作って走らせてあげたいですね。

それにしても、これだけカッコイイのに何故購入を渋っていたかと言うと、やはり出た当時はまだ向こうにちらっと見えるキハ30が発売されていませんでしたから、KATOの気動車シリーズとしては群を抜いて価格設定が高かったこともありました。まあでも、これだけ出来がいいなら納得です。

理由はそれともう一つあって、KATOのカタログに掲載されていたキハ52の写真って、他のキハに比べて赤みが強くありませんでした? なんか色調が違うなあ、と思ってずっと手を出さなかったのです。よくよく考えれば、ショーウインドウに飾ってあったのだから、確認すればいいだけの話です。もっと早くに買っておけばよかった(^^;

山間の中核駅で、東京から来た急行列車到着しています。多層立てで、途中で何両か切り離してしまっているため編成は短いですが、それでも多くのお客をドアから吐き出しています。

山間の中核駅で、東京から来た急行列車到着しています。多層立てで、途中で何両か切り離してしまっているため編成は短いですが、それでも多くのお客をドアから吐き出しています。

その反対方向からは普通列車がやってきます。2両という短い編成ですが、それでも人の少ないところを通るため収容力は十分です。

この普通列車の運転手はタブレットを駅員に手渡し、更にそのタブレットは急行列車の運転手に。こうして日々の安全は守られていきます。

山岳線仕様のため一両につき二つもエンジンが付いている両列車。そのアイドリング音が、山間の駅にこだまします。

・・・・・・なんてストーリーでいかがですか(^^;

こういう写真を見ると、やはりスイッチバックで交換させてやりたくなりますね(^^)

キハ52そのものとは関係ないですが、色々撮影するためにいつもの撮影台はこんな感じに。

キハ52そのものとは関係ないですが、色々撮影するためにいつもの撮影台はこんな感じに。

格好は付きますが、しかしやはり首都圏色と混ぜるのは時代考証的にはどうかというのはありますね。

いつかはこの面子の中に9600やC58が加わって、「非電化レイアウトもいいなあ・・・」なんて呟きだすのでしょうか。キリがありません(^^;

しかし冷静になって考えてみると、休車中とはいえC58とC11は在籍しています。と考えると、やっぱり9600は買ってしまうべきなのでは? ・・・・・・何度もいいますがキリがありません(^^;

いや、TOMIXから発売されたからGMのキハ45系は安くなっているんでは(以下略

おまけ

TECSTATION(TOMYTECの直販サイト)でこんなものが売り出されたので買ってみました。

TECSTATION(TOMYTECの直販サイト)でこんなものが売り出されたので買ってみました。

いつぞやの東武ファンフェスタで発売された6050系の動力です。「夏にこれに見合う動力を云々」とか箱に書いてあったやつですね。

もったいぶって出さなかったものだから、FS356を履く東武8000系でも出すのかと思ってましたよ。もしくは、有り得ないとは思いましたが改造前の6000系とか。でも、単に動力を発売するだけならもっと早くに発売してくれても良かったと思いますけどもねー。

ちなみにこの動力にはTS803という台車が付いているのですが、これは何に使うのでしょうか? 確かこの台車は京王5100系用のもののはず。GMからも出ていましたね。

推測ですが、先刻発売された元京王5000系の車両郡は、譲渡先とは軌間が全て違うため、FS316(小田急2220系)やFS340(東武2000系)が使われていたはずです。このパーツは、わざわざ京王時代の塗装に戻した人用のおまけパーツなのでしょうか? そんなものをなぜわざわざこの動力に同梱させたのかは謎ですが。真実が分かる方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。

それでは、今日はこの辺で(^^)ノ

さて表題のとおりKATOのキハ52が再生産されました。以前から気になっていた車種ではあったのですが、何だかんだで先延ばしになっており、今回良い機会だからと入手することにいたしました。

大学帰りにIMONにでも寄って買えば良いやと気楽に考えておりましたが、そういえばと私はふと考えました。

「そういえば、現行の動力だとスローが効かないよな・・・」

以前EF57のレビューの際にも書きましたが、最近のKATOの動力はスローが効かない、つまり起動時にスーッとすばやく走り出してしまうのです。電車ならともかく気動車なのですから、動き出しはのっそり動き出さなければいけないのです!(妙なこだわり

そこで思い出したのは、もう10年近く懇意にしているお店。あそこなら確か前回再生産時のロットが残っていたよな・・・。2割引だし行って見ようか・・・。

などと考えバイクで飛ばすこと40分。さっそく店のおっちゃんに「キハ52なんだけど、前のロットのやつ残ってる?」と聞くと、「再生産したけど前のときのやつが残ってたから今回入れなかったんだよ」との返事。まあ何はともあれ、旧ロットの「スローが効く」固体をゲットです。

いやあ、山男です。カッコイイです。スイッチバックのセクションを作って走らせてあげたいですね。

それにしても、これだけカッコイイのに何故購入を渋っていたかと言うと、やはり出た当時はまだ向こうにちらっと見えるキハ30が発売されていませんでしたから、KATOの気動車シリーズとしては群を抜いて価格設定が高かったこともありました。まあでも、これだけ出来がいいなら納得です。

理由はそれともう一つあって、KATOのカタログに掲載されていたキハ52の写真って、他のキハに比べて赤みが強くありませんでした? なんか色調が違うなあ、と思ってずっと手を出さなかったのです。よくよく考えれば、ショーウインドウに飾ってあったのだから、確認すればいいだけの話です。もっと早くに買っておけばよかった(^^;

その反対方向からは普通列車がやってきます。2両という短い編成ですが、それでも人の少ないところを通るため収容力は十分です。

この普通列車の運転手はタブレットを駅員に手渡し、更にそのタブレットは急行列車の運転手に。こうして日々の安全は守られていきます。

山岳線仕様のため一両につき二つもエンジンが付いている両列車。そのアイドリング音が、山間の駅にこだまします。

・・・・・・なんてストーリーでいかがですか(^^;

こういう写真を見ると、やはりスイッチバックで交換させてやりたくなりますね(^^)

格好は付きますが、しかしやはり首都圏色と混ぜるのは時代考証的にはどうかというのはありますね。

いつかはこの面子の中に9600やC58が加わって、「非電化レイアウトもいいなあ・・・」なんて呟きだすのでしょうか。キリがありません(^^;

しかし冷静になって考えてみると、休車中とはいえC58とC11は在籍しています。と考えると、やっぱり9600は買ってしまうべきなのでは? ・・・・・・何度もいいますがキリがありません(^^;

いや、TOMIXから発売されたからGMのキハ45系は安くなっているんでは(以下略

おまけ

いつぞやの東武ファンフェスタで発売された6050系の動力です。「夏にこれに見合う動力を云々」とか箱に書いてあったやつですね。

もったいぶって出さなかったものだから、FS356を履く東武8000系でも出すのかと思ってましたよ。もしくは、有り得ないとは思いましたが改造前の6000系とか。でも、単に動力を発売するだけならもっと早くに発売してくれても良かったと思いますけどもねー。

ちなみにこの動力にはTS803という台車が付いているのですが、これは何に使うのでしょうか? 確かこの台車は京王5100系用のもののはず。GMからも出ていましたね。

推測ですが、先刻発売された元京王5000系の車両郡は、譲渡先とは軌間が全て違うため、FS316(小田急2220系)やFS340(東武2000系)が使われていたはずです。このパーツは、わざわざ京王時代の塗装に戻した人用のおまけパーツなのでしょうか? そんなものをなぜわざわざこの動力に同梱させたのかは謎ですが。真実が分かる方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。

それでは、今日はこの辺で(^^)ノ

PR

2012'09.13.Thu

最初に申し上げておきますが、今回の更新はただのメモです。何か進展を期待した方、申し訳ないです(^^;

最近、とみにレイアウトが作りたくて仕方ありません。

一応以前から作ってはいたのですが、作っているうちにレール配置が気に入らなくなり、廃棄の道をたどることが濃厚です。

このレール配置の何が気に入らないかというと、カーブレールを全てトミックスレールのC-243で作ってしまったため、走っている車両が超急カーブになってしまったことです。一応山岳線なので、テストで気動車を走らせるのですが、これが結構長い車体で走らせてもそれっぽくないんですね。ループ線なら急カーブでもやむなしですが、築堤まで急カーブにするのはちょっと如何ともしがたいものがあります。ぎゅうぎゅうに線路を詰め込んでいるためこれ以外に線路配置を買えるわけにも行かないですし…。というわけで、近く廃棄される運命にあります。

そこで新しく線路配置をあーだこーだと考えるわけですが、なにぶん部屋が狭いものですからあまりに大きなレイアウトは作れない。分割式にするにしても、物にあふれた自室で展開できることが第一条件になります。

しかし以前にも書いたように、nRataやIMON大井町店のような大半径のカーブで運転がしたい。そんな相反する欲求をかなえるのは至難の業です。

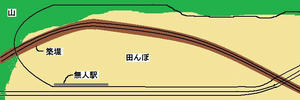

色々あれこれ考えた結果、イメージ図として何枚か絵を描いてみました。ペイントの汚い絵で尾見苦しいですがご容赦ください(^^;

サイズはまだ決まっていませんが、廃材利用の関係で1800×500が濃厚です。

まずはコンセプトとして、所持している長編成を走らせても違和感のないカーブを作ること。もちろんフレキシブルレールになり、おそらくはシノハラ製になることかと思います。

もちろんこれでは走行できませんから、左右に線路を繋げる形になります。5線同時運転でもいいですし、上下の複線をドッグホーンスタイルで繋いでもいいと思います。ここから分割式レイアウトに発展させるのも面白いですね。

具体的なシーナリーの話に移ると、全体的には東海道本線と阪急京都線が併走する区間、特に高槻~島本(高槻市~上牧)のイメージに近くなると思います。ストラクチャーの類もゴタゴタ置くのは楽しいのですが、走らせて楽しむことが第一なので、最低限に留めて思い切って省略してしまおうと考えています。その場合は、田園の量産体制を整えることが必須になりますね。

築堤部分は、東海道本線の山科や、横浜線の長津田付近のイメージも取り入れ、緩やかなカーブを描いています。反対に地上線部分は、北陸本線の長大な直線をイメージ。これによって視覚の変化を狙います。

そして地上線部分にある支線。本線が通過する横に支線の無人駅がある光景は、小海線の東小諸駅や八高線の北藤岡駅、昔日の上田丸子電鉄丸子線などをイメージしています。この近辺だけは建造物を配するつもりです。単に、これだけ広いスペースが全て田んぼで埋まってはもったいないから、という側面もあるのですが(^^;

最近色々なサイトさまのレイアウトを見ていて、これまでは線路配置だとかストラクチャーの完成度とかが重要かと思っていたんですが、やはり雰囲気が一番大切であると思い始めてきました。

こちらのサイトさまのレイアウトなんか特にそうなんですが、何よりレイアウトコンセプトにあった雰囲気作りが大雪であることに気づかされます。

この方のレイアウト、失礼ながら特に真新しい技法を使うわけでもなく、かといってストラクチャーを自作で揃えるでもなく、はたまたレールも既製品です。それなのに何故だか、レールの上を走っている車両たちは魅力的に写ります。

この方のレイアウトの最大の魅力は、「こういう風景設定で、こういう車両を走らせる」というのがはっきりしているからだと思うのです。だからこその雰囲気作りが何より素晴らしい。

それにしてもTOMIXの気動車群、一気に欲しくなってしまいました。カッコイイですよねえ。けど、HGだよどうしよう(@@) ひとまず、今度再生産されるKATOのキハ52は買おうと思います(^^;

それでは取りとめもないですがこれにて。またお会いしましょう(^^)ノ

最近、とみにレイアウトが作りたくて仕方ありません。

一応以前から作ってはいたのですが、作っているうちにレール配置が気に入らなくなり、廃棄の道をたどることが濃厚です。

このレール配置の何が気に入らないかというと、カーブレールを全てトミックスレールのC-243で作ってしまったため、走っている車両が超急カーブになってしまったことです。一応山岳線なので、テストで気動車を走らせるのですが、これが結構長い車体で走らせてもそれっぽくないんですね。ループ線なら急カーブでもやむなしですが、築堤まで急カーブにするのはちょっと如何ともしがたいものがあります。ぎゅうぎゅうに線路を詰め込んでいるためこれ以外に線路配置を買えるわけにも行かないですし…。というわけで、近く廃棄される運命にあります。

そこで新しく線路配置をあーだこーだと考えるわけですが、なにぶん部屋が狭いものですからあまりに大きなレイアウトは作れない。分割式にするにしても、物にあふれた自室で展開できることが第一条件になります。

しかし以前にも書いたように、nRataやIMON大井町店のような大半径のカーブで運転がしたい。そんな相反する欲求をかなえるのは至難の業です。

色々あれこれ考えた結果、イメージ図として何枚か絵を描いてみました。ペイントの汚い絵で尾見苦しいですがご容赦ください(^^;

サイズはまだ決まっていませんが、廃材利用の関係で1800×500が濃厚です。

まずはコンセプトとして、所持している長編成を走らせても違和感のないカーブを作ること。もちろんフレキシブルレールになり、おそらくはシノハラ製になることかと思います。

もちろんこれでは走行できませんから、左右に線路を繋げる形になります。5線同時運転でもいいですし、上下の複線をドッグホーンスタイルで繋いでもいいと思います。ここから分割式レイアウトに発展させるのも面白いですね。

具体的なシーナリーの話に移ると、全体的には東海道本線と阪急京都線が併走する区間、特に高槻~島本(高槻市~上牧)のイメージに近くなると思います。ストラクチャーの類もゴタゴタ置くのは楽しいのですが、走らせて楽しむことが第一なので、最低限に留めて思い切って省略してしまおうと考えています。その場合は、田園の量産体制を整えることが必須になりますね。

築堤部分は、東海道本線の山科や、横浜線の長津田付近のイメージも取り入れ、緩やかなカーブを描いています。反対に地上線部分は、北陸本線の長大な直線をイメージ。これによって視覚の変化を狙います。

そして地上線部分にある支線。本線が通過する横に支線の無人駅がある光景は、小海線の東小諸駅や八高線の北藤岡駅、昔日の上田丸子電鉄丸子線などをイメージしています。この近辺だけは建造物を配するつもりです。単に、これだけ広いスペースが全て田んぼで埋まってはもったいないから、という側面もあるのですが(^^;

最近色々なサイトさまのレイアウトを見ていて、これまでは線路配置だとかストラクチャーの完成度とかが重要かと思っていたんですが、やはり雰囲気が一番大切であると思い始めてきました。

こちらのサイトさまのレイアウトなんか特にそうなんですが、何よりレイアウトコンセプトにあった雰囲気作りが大雪であることに気づかされます。

この方のレイアウト、失礼ながら特に真新しい技法を使うわけでもなく、かといってストラクチャーを自作で揃えるでもなく、はたまたレールも既製品です。それなのに何故だか、レールの上を走っている車両たちは魅力的に写ります。

この方のレイアウトの最大の魅力は、「こういう風景設定で、こういう車両を走らせる」というのがはっきりしているからだと思うのです。だからこその雰囲気作りが何より素晴らしい。

それにしてもTOMIXの気動車群、一気に欲しくなってしまいました。カッコイイですよねえ。けど、HGだよどうしよう(@@) ひとまず、今度再生産されるKATOのキハ52は買おうと思います(^^;

それでは取りとめもないですがこれにて。またお会いしましょう(^^)ノ

2012'09.01.Sat

8月24日から27日までの3泊4日の日程で、北海道に家族旅行に行ってきました。

まあ何ということはない普通の家族旅行なんですが、全ての決定権を持つ母親にゴリ押しして、26日の午後から27日まで自由時間を貰って、趣味を楽しんでまいりました。日をまたいでいるあたりで、カンのいい方は気づいているかもしれません。

飛行機が苦手な人間が家族にいるので、私としても嬉しい東北新幹線はやて+スーパー白鳥で北海道入り。

函館で海鮮丼を食べ、そこからはレンタカーを借りて一路札幌へ。この旅で初めてマツダの車(プレマシー)を運転しましたが、パワーがあっていいですね。スペック上は馬力自慢の車ではないですが、高速道路でもスムーズに加速し、スピードも落ちません。ただ、タコメーターとスピードメーターの配置が普通の車と逆なので、慣れるまでに時間が掛かりましたが。

家族と行動する際には、こことか、

家族と行動する際には、こことか、

あるいはこことかに行ったりして、普通の家族旅行でした。

あるいはこことかに行ったりして、普通の家族旅行でした。

本番はこの後です。

まず高速道路からほど近い新さっぽろで車から降ろしてもらい、そこから地下鉄を乗りついで自衛隊前へ。

札幌市電の保存館を見てきました。

札幌市電の保存館を見てきました。

中に入ってみたかったのですが、ここは閉館時間がとても早く、閉館までに間に合わなかったので仕方なく外から見学することにします。一応、道路から見ることは出来ます。

こちらは戦後復興時に、札幌市電の車としては極めて多い20両が製造された600形。

それまで戦争を生き残ったボロボロの単車ばかりだった札幌市電に現れた新星ですね。

走るガーター橋として一部では有名(?)なすずかけも見てきました。

走るガーター橋として一部では有名(?)なすずかけも見てきました。

試験車として札幌市営地下鉄を語る上では欠かせない存在ですが、誰がどう見ても走るガーター橋ですねw Nゲージで作ったら面白そうですw

ここには他にも面白い車両がいますが、キリがないのでこいつで最後にします。

ここには他にも面白い車両がいますが、キリがないのでこいつで最後にします。

日本で唯一非電化区間があった路面電車の札幌市電では、当然ディーゼルの路面電車がありました。

このD1040形もその流れで誕生した車両で、機器類は東急車輛渾身の力作、車体も現在でも通用する非常に洗練されたもので、日本の路面車両史の中でも指折りの名車だと思っています。

皮肉にも本車が投入されてすぐに需要の急増によって電化が行われ、用途が消滅する形で廃車になりました。

上で「指折りの名車」と書きましたが、他の「指折りの名車」に関しては特に考えていませんw 東武日光軌道線100形、大阪市電3001形、名古屋市電2000形、京阪80形あたりでしょうか。

その後はすすきのに用事があったので下車し、用事が終わった後は現役の札幌市電を眺めつつしばし休憩。

その後はすすきのに用事があったので下車し、用事が終わった後は現役の札幌市電を眺めつつしばし休憩。

来る車両は230~250形ばかりで、未だに札幌市電独特のスタイルを持つ旧型車が健在です。全面広告車も多いのがちといただけないですが、これは仕方ないですね。

その後は苗穂駅前の温泉に入ったり、夜ご飯に念願の札幌ラーメン(すごく美味しかった)を食べたりして札幌を満喫。

そうそう、ずっと旅行をしてなかったので実感したのですが、やはり広いお風呂でゆっくりするのはいいですな。

さてさて、ここからがメインディッシュ。ここまで書けば、分かる人には分かることでしょう。

ホームに降り立つとちょうど残り少なくなった711系がおりました。

ホームに降り立つとちょうど残り少なくなった711系がおりました。

何気なく撮ったのですが、残り2本(?)になった3扉化改造未施行編成ではないですか。家に帰って写真を眺めているときに気づいたのですが、これは得をしました。

本来この顔だと湘南色やスカ色を見慣れている私ですが、主張の強いこの色もこれはこれでいいものですな。

さて、もうお分かりだったでしょう。今夜の宿は札幌発青森行きの夜行急行はまなすです。

さて、もうお分かりだったでしょう。今夜の宿は札幌発青森行きの夜行急行はまなすです。

ディーゼル機関車牽引列車であることや、唯一残った急行であることもさることながら、昔なつかしのハザとハネの混合列車であることも萌えポイントです。

ちなみに、ライトがついた状態で本当は撮りたいのですが、それを待っていると乗り遅れてしまうのが分かっていたので、ここは我慢です。

さあ、出発です!

さあ、出発です!

……と思ったらすぐに青森到着です。本音を言えばもっと乗っていたかったw

……と思ったらすぐに青森到着です。本音を言えばもっと乗っていたかったw

前夜、苫小牧あたりまでは記憶にあるものの、その先は運転の疲れが出たのかもうぐっすり。函館の機関車交換も全く気が付きませんでした。

ここまで牽いて来たED79ともご対面。それにしてもヘッドマークが汚いですね。どうやら付けっぱなしのようです。

ここまで牽いて来たED79ともご対面。それにしてもヘッドマークが汚いですね。どうやら付けっぱなしのようです。

その後は、五所川原に行ってこいつらを見たり、

その後は、五所川原に行ってこいつらを見たり、

弘前城を見学しつつ弘南鉄道をパチリしたりして、函館で一泊した後にスーパー白鳥で本州入りする家族を迎えました。

弘前城を見学しつつ弘南鉄道をパチリしたりして、函館で一泊した後にスーパー白鳥で本州入りする家族を迎えました。

久々の鉄道旅行で楽しかったですが、ラーメンとお風呂が非常に満足するものであったため、それ以外でも楽しい一人旅となりました。広いお風呂はやっぱりいいです。

それでは、またお会いしましょう(^^)ノ

まあ何ということはない普通の家族旅行なんですが、全ての決定権を持つ母親にゴリ押しして、26日の午後から27日まで自由時間を貰って、趣味を楽しんでまいりました。日をまたいでいるあたりで、カンのいい方は気づいているかもしれません。

飛行機が苦手な人間が家族にいるので、私としても嬉しい東北新幹線はやて+スーパー白鳥で北海道入り。

函館で海鮮丼を食べ、そこからはレンタカーを借りて一路札幌へ。この旅で初めてマツダの車(プレマシー)を運転しましたが、パワーがあっていいですね。スペック上は馬力自慢の車ではないですが、高速道路でもスムーズに加速し、スピードも落ちません。ただ、タコメーターとスピードメーターの配置が普通の車と逆なので、慣れるまでに時間が掛かりましたが。

本番はこの後です。

まず高速道路からほど近い新さっぽろで車から降ろしてもらい、そこから地下鉄を乗りついで自衛隊前へ。

中に入ってみたかったのですが、ここは閉館時間がとても早く、閉館までに間に合わなかったので仕方なく外から見学することにします。一応、道路から見ることは出来ます。

こちらは戦後復興時に、札幌市電の車としては極めて多い20両が製造された600形。

それまで戦争を生き残ったボロボロの単車ばかりだった札幌市電に現れた新星ですね。

試験車として札幌市営地下鉄を語る上では欠かせない存在ですが、誰がどう見ても走るガーター橋ですねw Nゲージで作ったら面白そうですw

日本で唯一非電化区間があった路面電車の札幌市電では、当然ディーゼルの路面電車がありました。

このD1040形もその流れで誕生した車両で、機器類は東急車輛渾身の力作、車体も現在でも通用する非常に洗練されたもので、日本の路面車両史の中でも指折りの名車だと思っています。

皮肉にも本車が投入されてすぐに需要の急増によって電化が行われ、用途が消滅する形で廃車になりました。

上で「指折りの名車」と書きましたが、他の「指折りの名車」に関しては特に考えていませんw 東武日光軌道線100形、大阪市電3001形、名古屋市電2000形、京阪80形あたりでしょうか。

来る車両は230~250形ばかりで、未だに札幌市電独特のスタイルを持つ旧型車が健在です。全面広告車も多いのがちといただけないですが、これは仕方ないですね。

その後は苗穂駅前の温泉に入ったり、夜ご飯に念願の札幌ラーメン(すごく美味しかった)を食べたりして札幌を満喫。

そうそう、ずっと旅行をしてなかったので実感したのですが、やはり広いお風呂でゆっくりするのはいいですな。

さてさて、ここからがメインディッシュ。ここまで書けば、分かる人には分かることでしょう。

何気なく撮ったのですが、残り2本(?)になった3扉化改造未施行編成ではないですか。家に帰って写真を眺めているときに気づいたのですが、これは得をしました。

本来この顔だと湘南色やスカ色を見慣れている私ですが、主張の強いこの色もこれはこれでいいものですな。

ディーゼル機関車牽引列車であることや、唯一残った急行であることもさることながら、昔なつかしのハザとハネの混合列車であることも萌えポイントです。

ちなみに、ライトがついた状態で本当は撮りたいのですが、それを待っていると乗り遅れてしまうのが分かっていたので、ここは我慢です。

前夜、苫小牧あたりまでは記憶にあるものの、その先は運転の疲れが出たのかもうぐっすり。函館の機関車交換も全く気が付きませんでした。

久々の鉄道旅行で楽しかったですが、ラーメンとお風呂が非常に満足するものであったため、それ以外でも楽しい一人旅となりました。広いお風呂はやっぱりいいです。

それでは、またお会いしましょう(^^)ノ

2012'08.06.Mon

普段私は、多趣味のために使える時間をそれぞれの趣味に少しずつ割いているのですが、8月4日は一日中模型鉄をした日でありました。

虫さん、R-32さん、pradeトワイライトさんと一緒に、一日丸々遊んできました。

まず最初に、新松戸にあるえぬらたさんという貸しレイアウトのお店に行って来ました。このお店は、他の貸しレイアウトのお店と違って、線路にTOMIXやKATOの道床付線路を使わずにフレキシブルレールを使っています。そのため、非常にカーブがゆったりとしていて実感的なお店で、長編成嗜好の私は、前から一度訪れてみたいと思っていたお店でした。

それにしても見てくださいこの大半径のカーブ。家庭ではなかなかこういう大きな半径のカーブは作れません。

それにしても見てくださいこの大半径のカーブ。家庭ではなかなかこういう大きな半径のカーブは作れません。

個人的には、大半径のカーブこそが鉄道の中で一番美しいと思っているので、この光景は感動モノでさえあります。

まだレイアウトは未完成で、情景もなくベニヤ平原とはいえ、このカーブだけでもお金を払う価値があるというものです。

家で走らせるときは窮屈そうな115系の11連も、このレイアウトの前ではその長さを全く感じさせません。やはり、長編成は大きなレイアウトを走らせてこそだと思いますね。

EF58重連に津軽編成11連をつなげてもこの通り、カーブから編成が抜けきりません。ほどよく効いたカントもいいですね。

EF58重連に津軽編成11連をつなげてもこの通り、カーブから編成が抜けきりません。ほどよく効いたカントもいいですね。

この編成は詳細を紹介していないので簡単にご紹介すると、先日の津軽セット発売時に調達したAssy組の車両と、以前から在籍している車両を組み合わせて編成にしたものです。ちなみに、座席車スハ43・オハ46・オハ47・スハフ42の4形式繋がっています。旧客急行ならではといえますが、同時にここまでの編成バリエーションが楽しめるKATOのラインナップがすごいと言うことでもあります。まあ、理想は単品販売してくれることなんですけどね(^^;

多線では、最近のJRや私鉄の車両が走り、カラフルな様相です。

多線では、最近のJRや私鉄の車両が走り、カラフルな様相です。

最近感じることですが、コレクションとして考えずに純粋に走らせることを考えると、こういったカラフルな最近の車両のほうが情景の中に溶け込んでなおかつ自己主張して楽しいと、他の方の模型を見て感じます。

といいますか、私のほうがですね……。

ヤードはこんな感じで、もうここだけ40年前というか…(^^;

ヤードはこんな感じで、もうここだけ40年前というか…(^^;

手前から、EF58重連+津軽11連、583系13連、キハ58系9連、EF62+妙高10連です。いやはや、分かりやすいですな(^^;

えぬらたさんは側線の有効長が非常に長く、留置しておくだけでも大変なこのような長編成の列車も余裕で収納してしまいます。長編成を買ったらえぬらた、これは覚えておいて損は無いですね。

で、その後は毎年恒例の松屋で行われている鉄道模型ショウに行って来ました。普段は入場料を取られるので行かないのですが、今回pradeトワイライトさんがとあるルートから招待券を入手したのです。招待券がなければ絶対に行かないだけに、ありがたいことです。

新松戸からなら、北千住で常磐線各駅停車から日比谷線に乗り換えれば銀座にいけるのに、なぜか金町で下車して京成金町線経由で都営浅草線の東銀座から会場入りする我々。鉄的には実に楽しいショートトリップでしたが、一般の方から見れば意味が分からないでしょうな。

新松戸からなら、北千住で常磐線各駅停車から日比谷線に乗り換えれば銀座にいけるのに、なぜか金町で下車して京成金町線経由で都営浅草線の東銀座から会場入りする我々。鉄的には実に楽しいショートトリップでしたが、一般の方から見れば意味が分からないでしょうな。

というわけで金町線の金町駅。この駅は都内でありながらもまるで地方私鉄であるかのような雰囲気が大好きで、以前に乗ったときも、わざわざ乗り換えなくていいものを乗り換えて来たのを思い出しました。

単線一線で突っ込み式、なおかつこの絶妙な具合のカーブホームがなんともたまりませんね。模型で作る際はフレキシブルレールにホームはバルサ材で作らなければなりませんが、是非とも作ってみたいものです。

そんなこんなで銀座に着いたら、緑色の箱が満載のリュック(笑)は重くて移動が大変なので、ロッカーに荷物を入れてから参戦です。なおこの際に誤ってデジカメをロッカーの中に入れてしまったため、ここからは携帯での撮影です。画像が荒くて申し訳ありません。

最初に目にはいってきたのは、やはりKATOとTOMIXの巨大なレイアウト。

最初に目にはいってきたのは、やはりKATOとTOMIXの巨大なレイアウト。

メーカー謹製だけにどちらも出来がいいですが、車両や情景の魅せ方はやはりTOMIXのほうに一日の長がありそうです。

レイアウトというと、板の上にレールを敷くのが基本と言うか常識ですが、その基本となる板から一段上げたり一段下げたりすると、視覚が立体的になってすごく情景がリアルになるような気がします。

TOMIXのこのモジュールもそんな感じがして撮影したものです。通常の高架システムよりも高いところに設置された高架線はすごく迫力があるように見えます。

こういうレイアウトのインスピレーションが沸くのもこういったイベントならではですね。

レイアウトの出来だけなら、やはり専門メーカーであるDDFが一番でした。撮影していませんが、省スペース(たぶんKATOなどのレイアウトパネルよりも小さそう)でなおかつリアルな情景というのは、なかなかできることではありません。深名線のレイアウト、15分くらい見入ってしまいました(^^)

レイアウトの出来だけなら、やはり専門メーカーであるDDFが一番でした。撮影していませんが、省スペース(たぶんKATOなどのレイアウトパネルよりも小さそう)でなおかつリアルな情景というのは、なかなかできることではありません。深名線のレイアウト、15分くらい見入ってしまいました(^^)

そんなDDFブースの中で気になった展示はこれ。壁にレイアウトのイメージ図を載せたパネルが貼ってあり、「依頼があればこんなレイアウト作ります」というもの。お値段も現実的でした(^^;

このレイアウト案は特にですが、他のレイアウトからも線路配置の妙を感じ、インスピレーションの助けになると思い撮影してきました。

省スペースながら、併用軌道、分岐駅、トンネル、鉄橋、土手、終着駅、築堤、車庫、貨物側線と見せ場は多岐に渡っており、さすがはレイアウト屋だなと感心いたしました。

今回はなにやら地下鉄をプッシュしているらしく、地下鉄に関する展示を多く見かけました。

今回はなにやら地下鉄をプッシュしているらしく、地下鉄に関する展示を多く見かけました。

KATOでも01系や300系、10000系をアクリルのパイプの中に入れて展示(余談ですが、葛西にある地下鉄博物館のレイアウト、あれが好きなんですよね)したり、GMブースでも都営5000系の完成品の発表を行っていました。

地下鉄関連に関しては一つブースが設けられており、各社の地下鉄に関する商品(例えば東武30000系や西武6000系なども展示されていました)を一堂に会した展示や、写真のような縦に長くスペースを取った展示もありました。これは特にこういったイベントならではですね。

このブースには各社が協賛しているらしく、この画像だけでもKATO、マイクロエース、グリーンマックスの車両が混在していることが伺えます。

時代は地下鉄、ということでしょうか。この流れで地方私鉄にも流れが(以下略

さて、ここからは各社ブースの新製品を見ていくことにします。ちなみに、全ての新製品を網羅しているわけではありませんので、全て見たい方はNGIさんの記事などでどうぞw

先日鳴り物入りで発売されたKATOの丸の内線、見れば見るほど秀逸な出来で、思わず手が出てしまいそうになってしまいました。いけないいけない。

先日鳴り物入りで発売されたKATOの丸の内線、見れば見るほど秀逸な出来で、思わず手が出てしまいそうになってしまいました。いけないいけない。

サインカーブの塗りわけ(どうやら別パーツらしいですな)が本当に綺麗で、地下鉄ファンでなくともこれは欲しくなってしまいます。

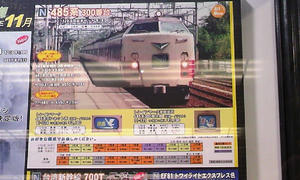

そして国鉄党の私が気になったのはやはりこれ。これから発売まで、買うか買わないかの悩ましいときが続きます。とか言って結局買ってしまいそうな気がするのが怖いところですが(^^;

そして国鉄党の私が気になったのはやはりこれ。これから発売まで、買うか買わないかの悩ましいときが続きます。とか言って結局買ってしまいそうな気がするのが怖いところですが(^^;

一応、旧製品で13連揃っていますが、もう1編成あってもいいかな…? と思っていたところでして、というかまあ、欲しいですよねえ…。

ボンネットタイプの485は持っていないので、このまま欲しいセットが発売されなければ、近所の模型屋にある白山のセットを買おうかと思っていたところだったので、これは大いに悩むところです。値段も値段ですし。

KATOのブースで気になった展示はこれですね。販促用のパネルです。

KATOのブースで気になった展示はこれですね。販促用のパネルです。

何が言いたいかは、分かる人には分かるでしょうし、何か言うのも野暮というものなので、何も言わないでおきますね(笑)

TOMIXは、発売も間近のこんなものを展示してました。個人的に、KATOの湘南顔の造形はTOMIXのそれに比べて今ひとつに思うだけに、湘南色や交流色でのバリエーション展開を期待してしまいます。

TOMIXは、発売も間近のこんなものを展示してました。個人的に、KATOの湘南顔の造形はTOMIXのそれに比べて今ひとつに思うだけに、湘南色や交流色でのバリエーション展開を期待してしまいます。

と言いますか、最初は湘南色での発売と思っていただけに、少し意外な感じはします。この色って関西ではやっぱり人気があるみたいですしね。

マイクロエースブースです。京王7000系や阪神各車など、気になる車両はありましたが、中でも気になるのはこれ。

マイクロエースブースです。京王7000系や阪神各車など、気になる車両はありましたが、中でも気になるのはこれ。

単品発売をKATOが止めてしまっただけに、こういった展開をもっと見せて欲しいというのは思いますが、大きな企業ではないだけに難しいのでしょうね。

このオロハネ10は、急行大雪での活躍をご記憶の方も多いと思います。急行日南3号とともに、かなり遅くまで残った蒸気機関車牽引の急行列車(正確にはC58が牽引する区間は末端で普通列車扱い。でも編成は急行編成)でした。

最近の旧客の発売状況を見るとKATOからも発売されそうな気もしますが、その際はC58もリニューアルして発売しなければなりませんし、C58では目玉にしづらいでしょうから、ちょっと考えづらいですね。

最近のモデモは非常によくやっていると思います。

最近のモデモは非常によくやっていると思います。

連接車シリーズとして、玉電デハ200に続いて京阪の60型が出ます。

実車はびわこ号として京阪本線と軌道線を直通する列車として作られた、当時としてはかなり高性能な車両です。車体も当時流行の流線型で、これ以降日本車両で作られる気動車に同じような前面形状が継承され、「びわこ型気動車」とファンの間では呼ばれたものでした。有名どころだと江若鉄道にいましたね。

モデルは、走行性能は気になるものの、外見は非常に好ましく仕上がっており、ちょっと買いたくなってしまいます。路面軌道の小レイアウトを作って走らせたくなりますね。次は京阪80系も是非。

ちなみに、この画像の後ろにちょこっと写っていますが、旧ナカセイの金型を引き継いだダブルルーフの旧型客車も発売されるようでした。少しそそられますが、セット販売とのことで、ちょっと見送りですね。レボリューションファクトリーのコンバージョンキットのベースに指定されているだけに、単品だったらちょっと欲しかったです。

模型ショウめぐりはこれにて終了。その後は荷物を引き取り、そしていつものように秋葉原散策に出かけます。

散策が終わり、酒の席にて。鉄は車両をつまみに酒を飲むんですね(笑)

散策が終わり、酒の席にて。鉄は車両をつまみに酒を飲むんですね(笑)

わたらせ渓谷鉄道はR-32さんの持ち物ですが、おやおや、何か車両が増えていますね。

実は松屋に寄る前に、当たり前とはいえ天賞堂に寄ったのでした。

そしてエバーグリーンショップで見つけたのがこれ。KATOのキハ30M・キハ36・キハ35-900です。

元々発売されたときに散々悩んだ挙句購入しなかったという経緯もあって、今回も散々悩みましたが(お待たせしてしまって申し訳なかったです)、完品でボディも綺麗、さらにはほぼ半値という価格もあって購入しました。特に900番台がこの値段で出るのは珍しいと思います。

モデルはやはり評判どおりの出来で、この記事を書いている今も隣に置いて、レールに乗せて飾っています。野暮ったいですが実用本位なデザインがかえってかっこいいですね(^^)

それでは、長くなりましたがこの辺で。最後までお付き合いいただきありがとうございました(^^)ノ

虫さん、R-32さん、pradeトワイライトさんと一緒に、一日丸々遊んできました。

まず最初に、新松戸にあるえぬらたさんという貸しレイアウトのお店に行って来ました。このお店は、他の貸しレイアウトのお店と違って、線路にTOMIXやKATOの道床付線路を使わずにフレキシブルレールを使っています。そのため、非常にカーブがゆったりとしていて実感的なお店で、長編成嗜好の私は、前から一度訪れてみたいと思っていたお店でした。

個人的には、大半径のカーブこそが鉄道の中で一番美しいと思っているので、この光景は感動モノでさえあります。

まだレイアウトは未完成で、情景もなくベニヤ平原とはいえ、このカーブだけでもお金を払う価値があるというものです。

家で走らせるときは窮屈そうな115系の11連も、このレイアウトの前ではその長さを全く感じさせません。やはり、長編成は大きなレイアウトを走らせてこそだと思いますね。

この編成は詳細を紹介していないので簡単にご紹介すると、先日の津軽セット発売時に調達したAssy組の車両と、以前から在籍している車両を組み合わせて編成にしたものです。ちなみに、座席車スハ43・オハ46・オハ47・スハフ42の4形式繋がっています。旧客急行ならではといえますが、同時にここまでの編成バリエーションが楽しめるKATOのラインナップがすごいと言うことでもあります。まあ、理想は単品販売してくれることなんですけどね(^^;

最近感じることですが、コレクションとして考えずに純粋に走らせることを考えると、こういったカラフルな最近の車両のほうが情景の中に溶け込んでなおかつ自己主張して楽しいと、他の方の模型を見て感じます。

といいますか、私のほうがですね……。

手前から、EF58重連+津軽11連、583系13連、キハ58系9連、EF62+妙高10連です。いやはや、分かりやすいですな(^^;

えぬらたさんは側線の有効長が非常に長く、留置しておくだけでも大変なこのような長編成の列車も余裕で収納してしまいます。長編成を買ったらえぬらた、これは覚えておいて損は無いですね。

で、その後は毎年恒例の松屋で行われている鉄道模型ショウに行って来ました。普段は入場料を取られるので行かないのですが、今回pradeトワイライトさんがとあるルートから招待券を入手したのです。招待券がなければ絶対に行かないだけに、ありがたいことです。

というわけで金町線の金町駅。この駅は都内でありながらもまるで地方私鉄であるかのような雰囲気が大好きで、以前に乗ったときも、わざわざ乗り換えなくていいものを乗り換えて来たのを思い出しました。

単線一線で突っ込み式、なおかつこの絶妙な具合のカーブホームがなんともたまりませんね。模型で作る際はフレキシブルレールにホームはバルサ材で作らなければなりませんが、是非とも作ってみたいものです。

そんなこんなで銀座に着いたら、緑色の箱が満載のリュック(笑)は重くて移動が大変なので、ロッカーに荷物を入れてから参戦です。なおこの際に誤ってデジカメをロッカーの中に入れてしまったため、ここからは携帯での撮影です。画像が荒くて申し訳ありません。

メーカー謹製だけにどちらも出来がいいですが、車両や情景の魅せ方はやはりTOMIXのほうに一日の長がありそうです。

レイアウトというと、板の上にレールを敷くのが基本と言うか常識ですが、その基本となる板から一段上げたり一段下げたりすると、視覚が立体的になってすごく情景がリアルになるような気がします。

TOMIXのこのモジュールもそんな感じがして撮影したものです。通常の高架システムよりも高いところに設置された高架線はすごく迫力があるように見えます。

こういうレイアウトのインスピレーションが沸くのもこういったイベントならではですね。

そんなDDFブースの中で気になった展示はこれ。壁にレイアウトのイメージ図を載せたパネルが貼ってあり、「依頼があればこんなレイアウト作ります」というもの。お値段も現実的でした(^^;

このレイアウト案は特にですが、他のレイアウトからも線路配置の妙を感じ、インスピレーションの助けになると思い撮影してきました。

省スペースながら、併用軌道、分岐駅、トンネル、鉄橋、土手、終着駅、築堤、車庫、貨物側線と見せ場は多岐に渡っており、さすがはレイアウト屋だなと感心いたしました。

KATOでも01系や300系、10000系をアクリルのパイプの中に入れて展示(余談ですが、葛西にある地下鉄博物館のレイアウト、あれが好きなんですよね)したり、GMブースでも都営5000系の完成品の発表を行っていました。

地下鉄関連に関しては一つブースが設けられており、各社の地下鉄に関する商品(例えば東武30000系や西武6000系なども展示されていました)を一堂に会した展示や、写真のような縦に長くスペースを取った展示もありました。これは特にこういったイベントならではですね。

このブースには各社が協賛しているらしく、この画像だけでもKATO、マイクロエース、グリーンマックスの車両が混在していることが伺えます。

時代は地下鉄、ということでしょうか。この流れで地方私鉄にも流れが(以下略

さて、ここからは各社ブースの新製品を見ていくことにします。ちなみに、全ての新製品を網羅しているわけではありませんので、全て見たい方はNGIさんの記事などでどうぞw

サインカーブの塗りわけ(どうやら別パーツらしいですな)が本当に綺麗で、地下鉄ファンでなくともこれは欲しくなってしまいます。

一応、旧製品で13連揃っていますが、もう1編成あってもいいかな…? と思っていたところでして、というかまあ、欲しいですよねえ…。

ボンネットタイプの485は持っていないので、このまま欲しいセットが発売されなければ、近所の模型屋にある白山のセットを買おうかと思っていたところだったので、これは大いに悩むところです。値段も値段ですし。

何が言いたいかは、分かる人には分かるでしょうし、何か言うのも野暮というものなので、何も言わないでおきますね(笑)

と言いますか、最初は湘南色での発売と思っていただけに、少し意外な感じはします。この色って関西ではやっぱり人気があるみたいですしね。

単品発売をKATOが止めてしまっただけに、こういった展開をもっと見せて欲しいというのは思いますが、大きな企業ではないだけに難しいのでしょうね。

このオロハネ10は、急行大雪での活躍をご記憶の方も多いと思います。急行日南3号とともに、かなり遅くまで残った蒸気機関車牽引の急行列車(正確にはC58が牽引する区間は末端で普通列車扱い。でも編成は急行編成)でした。

最近の旧客の発売状況を見るとKATOからも発売されそうな気もしますが、その際はC58もリニューアルして発売しなければなりませんし、C58では目玉にしづらいでしょうから、ちょっと考えづらいですね。

連接車シリーズとして、玉電デハ200に続いて京阪の60型が出ます。

実車はびわこ号として京阪本線と軌道線を直通する列車として作られた、当時としてはかなり高性能な車両です。車体も当時流行の流線型で、これ以降日本車両で作られる気動車に同じような前面形状が継承され、「びわこ型気動車」とファンの間では呼ばれたものでした。有名どころだと江若鉄道にいましたね。

モデルは、走行性能は気になるものの、外見は非常に好ましく仕上がっており、ちょっと買いたくなってしまいます。路面軌道の小レイアウトを作って走らせたくなりますね。次は京阪80系も是非。

ちなみに、この画像の後ろにちょこっと写っていますが、旧ナカセイの金型を引き継いだダブルルーフの旧型客車も発売されるようでした。少しそそられますが、セット販売とのことで、ちょっと見送りですね。レボリューションファクトリーのコンバージョンキットのベースに指定されているだけに、単品だったらちょっと欲しかったです。

模型ショウめぐりはこれにて終了。その後は荷物を引き取り、そしていつものように秋葉原散策に出かけます。

わたらせ渓谷鉄道はR-32さんの持ち物ですが、おやおや、何か車両が増えていますね。

実は松屋に寄る前に、当たり前とはいえ天賞堂に寄ったのでした。

そしてエバーグリーンショップで見つけたのがこれ。KATOのキハ30M・キハ36・キハ35-900です。

元々発売されたときに散々悩んだ挙句購入しなかったという経緯もあって、今回も散々悩みましたが(お待たせしてしまって申し訳なかったです)、完品でボディも綺麗、さらにはほぼ半値という価格もあって購入しました。特に900番台がこの値段で出るのは珍しいと思います。

モデルはやはり評判どおりの出来で、この記事を書いている今も隣に置いて、レールに乗せて飾っています。野暮ったいですが実用本位なデザインがかえってかっこいいですね(^^)

それでは、長くなりましたがこの辺で。最後までお付き合いいただきありがとうございました(^^)ノ

2012'07.21.Sat

もともとフル編成志向でなかったこともあって車両ケースの数というのはそこまで多くなかったのですが、少し前からフル編成で揃えるようになってから緑色の箱がどんどん増えてしまっています。

それに加えて、最近になって虫さんややr-31さんに声をかけていただいて、レンタルレイアウトで運転する機会が増えてきています。そんな中で車両を持ち込む際、例えば12両編成のKATO製ゆうづるならばKATOの緑色の箱が2箱いるわけです。レンタルレイアウトに3編成ほど持ちこむとなると、単純計算でも6箱もリュックにつめなければいけないわけで、これが結構重労働なのですよね。せっかくフル編成で揃えたのですからフル編成で持ち込みたいですし…。

というわけで、ブックケース1箱にたくさん車両を詰め込むべく少し考えてみました。

といっても、CASCOなどで市販されているケースを何箱も買えるほど潤沢に資金があるわけではありませんから、基本的には既存のケースのウレタンを取り替えて詰め込む形になりますね。

というわけで100円ショップで発泡ボードを買ってきました。スチレンボードとしてハンズなどでも売られていますが、目が粗いとはいえ値段が安く入手もしやすいので、色々な工作に使っていますので、私にとってはお馴染みの素材です。

というわけで100円ショップで発泡ボードを買ってきました。スチレンボードとしてハンズなどでも売られていますが、目が粗いとはいえ値段が安く入手もしやすいので、色々な工作に使っていますので、私にとってはお馴染みの素材です。

厚いものと薄いものの2種類を比較検討してみます。

いきなりですが完成画像です(汗。

いきなりですが完成画像です(汗。

一応、KATOのケースに10両を詰め込んでみました。使用したのは薄い発泡ボードを基本に、余らせていたマイクロのウレタンを切って緩衝材としています。機関車のように細かいモールドがあるわけではありませんから、持ち運ぶのにもこれで十分のような気がします。

今回はKATO製妙高の基本+増結をひとまとめにしてみました。しかし、当局では12・13両編成が多いため、本当はもう少し詰め込みたかったところです。まあ、これ以上詰め込んでしまうと今度は持ち運びの際が心配なので、素直に交換用のウレタンを使うしか方法はなさそうです。

そして、これはぴったり20m級の車両だからよいのですが、24系や583系などの長い車体を持つ車両は、この作り方だと2両分並べるだけのスペースがギリギリ取れません。TOMIXやマイクロのケースならば大丈夫なのですが、KATOのケースはフチがふにゃふにゃなので硬い素材を用いなければいけませんし…。この辺は、また工夫しなければいけないところです。

それではー(^^)ノ

それに加えて、最近になって虫さんややr-31さんに声をかけていただいて、レンタルレイアウトで運転する機会が増えてきています。そんな中で車両を持ち込む際、例えば12両編成のKATO製ゆうづるならばKATOの緑色の箱が2箱いるわけです。レンタルレイアウトに3編成ほど持ちこむとなると、単純計算でも6箱もリュックにつめなければいけないわけで、これが結構重労働なのですよね。せっかくフル編成で揃えたのですからフル編成で持ち込みたいですし…。

というわけで、ブックケース1箱にたくさん車両を詰め込むべく少し考えてみました。

といっても、CASCOなどで市販されているケースを何箱も買えるほど潤沢に資金があるわけではありませんから、基本的には既存のケースのウレタンを取り替えて詰め込む形になりますね。

厚いものと薄いものの2種類を比較検討してみます。

一応、KATOのケースに10両を詰め込んでみました。使用したのは薄い発泡ボードを基本に、余らせていたマイクロのウレタンを切って緩衝材としています。機関車のように細かいモールドがあるわけではありませんから、持ち運ぶのにもこれで十分のような気がします。

今回はKATO製妙高の基本+増結をひとまとめにしてみました。しかし、当局では12・13両編成が多いため、本当はもう少し詰め込みたかったところです。まあ、これ以上詰め込んでしまうと今度は持ち運びの際が心配なので、素直に交換用のウレタンを使うしか方法はなさそうです。

そして、これはぴったり20m級の車両だからよいのですが、24系や583系などの長い車体を持つ車両は、この作り方だと2両分並べるだけのスペースがギリギリ取れません。TOMIXやマイクロのケースならば大丈夫なのですが、KATOのケースはフチがふにゃふにゃなので硬い素材を用いなければいけませんし…。この辺は、また工夫しなければいけないところです。

それではー(^^)ノ

カレンダー

リンク

カテゴリー

プロフィール

HN:

仲

性別:

男性

職業:

学生

自己紹介:

茨城県古河市在住。「いばらぎ」ではなく「いばらき」です。

ブログ内検索

忍者カウンター